NHK歴史テレビ番組の ‘奇想天外な策略で戦国を生き抜いた伊達政宗”の意外な側面’ ― 2025年04月25日

NHK歴史テレビ番組の ‘奇想天外な策略で戦国を生き抜いた伊達政宗”の意外な側面’

伊達政宗のドラマは少なからず見たが、このような視点からの解釈は初めて聞いた。面白く、策略の天才とも思えた。地元の人たちにとっては知る人ぞ知るで当たり前のことだったのかもしれないが、それにしても摺上原の戦い前後の分析にはそうだったのかと大いに勉強した。

会津黒川城主の蘆名義広は、明治の足尾銅山鉱毒事件で名を馳せた左部彦次郎の先祖でもある。

蘆名義広は佐竹家から蘆名家へ養子に入り蘆名を名乗った人物だが常陸国の佐竹義重は蘆名義広の実父でその佐竹氏を継いだ義宣は実兄である。その佐竹義宣も1600年関ヶ原の戦い後に徳川家康から秋田城(正確には湊城/久保田城)への減転封を命じられたので、摺上原の戦いで政宗に敗走して佐竹に身を寄せていた義広も同行し、のちに支藩の角館城主になった(義広→盛重→義勝と改名を繰り返した)。

摺上原の戦いで伊達政宗は黒川城を手に入れたものの小田原合戦遅参を責められて豊臣秀吉は黒川城を蒲生氏郷に与えたため、伊達政宗は米沢城に戻ったものの同年中の奥州仕置(1590年)で米沢城も蒲生氏に与えられかつ翌年の領地没収で岩出山城に移った。その後の会津黒川城は1598年上杉景勝の手に渡ったが関ヶ原で西軍に付いたために米沢城へ減封(1600年)となり、転封して来た蒲生氏が再び黒川城に入城、その後は江戸時代になって(1643年)会津松平家にとって代わってからは戊辰戦争の松平容保まで続いた。

このような経過を辿った黒川城であったが秀吉は蘆名に返さず蒲生氏郷に渡してしまったために、蘆名義広の妾腹蘆名又十郎盛近は行き場を失い暫く常陸国田島村等に潜伏し殺害を恐れて家臣の勧めで佐部姓に改姓しのち上野国奈良村に移住した。これが家史の記録である。

蘆名盛近から19代目?の左部寿一郎は『躍進群馬県誌』昭和15年発行45頁で「天正年間会津城主蘆名氏滅亡に当り次男雅樂池田村奈良に逃れ郎党と共にこの地に住し、・・・左部と改め現在に及んで19代なり」と述べている。左部寿一郎は東京帝国大学を卒業後北九州市の合併等に尽力し俳諧にも通じ(俳号赤城子)、先祖代々と同様に俳諧にも造詣が深かったが早逝した。

江戸高輪泉岳寺に歌碑がある蘇和も父の三岳(江戸時代後期の14代目?左部善兵衛寛信の俳号)に連れられて江戸に遊んだという。寿一郎の弟左部千馬(俳号人日居)も旧制中学時代に “千円もあれば日本詩壇を掻きまわして見せる” などと豪語していたと友人の児童文学者で詩人の小野忠孝に語る程に自負を持っていた(『詩集 若き日の歌』の跋文)。芝高輪泉岳寺の蘇和の『楓樹の碑』に「春風や空に消えゆく舟のみち」。

左部彦次郎の娘で歌人の大場美夜子は詩集『かく生きて』の中で左部千馬と会っていて「自分の俳句好きも家系によるらしい」と書いている。

〇NHK歴史探偵「伊達政宗の策略」初回放送日:2025年4月23日再放送予定4月29日(火) 午後11:50〜午前0:35 https://www.nhk.jp/p/rekishi-tantei/ts/VR22V15XWL/episode/te/BR4KVL1RJ2/ 。

〇YAHOO!Japanニュース https://news.yahoo.co.jp/articles/a02df6e22797a9df8177dbc45cec72f3cf795446 。

伊達政宗のドラマは少なからず見たが、このような視点からの解釈は初めて聞いた。面白く、策略の天才とも思えた。地元の人たちにとっては知る人ぞ知るで当たり前のことだったのかもしれないが、それにしても摺上原の戦い前後の分析にはそうだったのかと大いに勉強した。

会津黒川城主の蘆名義広は、明治の足尾銅山鉱毒事件で名を馳せた左部彦次郎の先祖でもある。

蘆名義広は佐竹家から蘆名家へ養子に入り蘆名を名乗った人物だが常陸国の佐竹義重は蘆名義広の実父でその佐竹氏を継いだ義宣は実兄である。その佐竹義宣も1600年関ヶ原の戦い後に徳川家康から秋田城(正確には湊城/久保田城)への減転封を命じられたので、摺上原の戦いで政宗に敗走して佐竹に身を寄せていた義広も同行し、のちに支藩の角館城主になった(義広→盛重→義勝と改名を繰り返した)。

摺上原の戦いで伊達政宗は黒川城を手に入れたものの小田原合戦遅参を責められて豊臣秀吉は黒川城を蒲生氏郷に与えたため、伊達政宗は米沢城に戻ったものの同年中の奥州仕置(1590年)で米沢城も蒲生氏に与えられかつ翌年の領地没収で岩出山城に移った。その後の会津黒川城は1598年上杉景勝の手に渡ったが関ヶ原で西軍に付いたために米沢城へ減封(1600年)となり、転封して来た蒲生氏が再び黒川城に入城、その後は江戸時代になって(1643年)会津松平家にとって代わってからは戊辰戦争の松平容保まで続いた。

このような経過を辿った黒川城であったが秀吉は蘆名に返さず蒲生氏郷に渡してしまったために、蘆名義広の妾腹蘆名又十郎盛近は行き場を失い暫く常陸国田島村等に潜伏し殺害を恐れて家臣の勧めで佐部姓に改姓しのち上野国奈良村に移住した。これが家史の記録である。

蘆名盛近から19代目?の左部寿一郎は『躍進群馬県誌』昭和15年発行45頁で「天正年間会津城主蘆名氏滅亡に当り次男雅樂池田村奈良に逃れ郎党と共にこの地に住し、・・・左部と改め現在に及んで19代なり」と述べている。左部寿一郎は東京帝国大学を卒業後北九州市の合併等に尽力し俳諧にも通じ(俳号赤城子)、先祖代々と同様に俳諧にも造詣が深かったが早逝した。

江戸高輪泉岳寺に歌碑がある蘇和も父の三岳(江戸時代後期の14代目?左部善兵衛寛信の俳号)に連れられて江戸に遊んだという。寿一郎の弟左部千馬(俳号人日居)も旧制中学時代に “千円もあれば日本詩壇を掻きまわして見せる” などと豪語していたと友人の児童文学者で詩人の小野忠孝に語る程に自負を持っていた(『詩集 若き日の歌』の跋文)。芝高輪泉岳寺の蘇和の『楓樹の碑』に「春風や空に消えゆく舟のみち」。

左部彦次郎の娘で歌人の大場美夜子は詩集『かく生きて』の中で左部千馬と会っていて「自分の俳句好きも家系によるらしい」と書いている。

〇NHK歴史探偵「伊達政宗の策略」初回放送日:2025年4月23日再放送予定4月29日(火) 午後11:50〜午前0:35 https://www.nhk.jp/p/rekishi-tantei/ts/VR22V15XWL/episode/te/BR4KVL1RJ2/ 。

〇YAHOO!Japanニュース https://news.yahoo.co.jp/articles/a02df6e22797a9df8177dbc45cec72f3cf795446 。

戦争の理不尽さ、むごさ、人間の非情さ等を示す貴重なドキュメンタリー ― 2024年12月06日

戦争の理不尽さ、むごさ、人間の非情さ等を示す貴重なドキュメンタリーと思い、この3つのドキュメンタリーは後で見直し調べようと思いメモしておいたものだが、手を付けられなそうなのでここにメモしておく。

①は、終戦後にホロコ-ストで亡くなった遺体の海をドイツ婦人や少女たちに掘り起こさせて腐った人間のぬるぬるした所にうつ伏せに横たわらせて腐敗した地獄のような場所にドイツ人女性たちに顔を押し込ませて腐った人間の体の一部が口や鼻の中に入り込ませた等は報復としても地獄以上で想像もつかない、でもそれが起きていたという。

日本でも前九年の役の1062年に安倍氏に寝返った藤原経清を源頼義が苦痛を長引かせるため錆び刀で鋸挽きによって斬首したとか戦国時代では城の周りに敵の首を何千とさらし首にしたとか明治維新の時でさえ刀が汚れると尻から竹槍を差し込んで殺したとか残忍さには事欠かないが、これはまた別の次元の残忍さであると思った。

②は、敗戦処理にフィリピンへ向かう使節を阻止しようと厚木航空隊の反乱軍がいて命の危険がある中で幸いにも役割を遂行出来たこと、その他いくつかの危機一髪で回避できたために、今の平和な日本がある事を知った。この本は買ったがまだ読んでない。

③は、①とは別の意味でむごく悲惨、人間の非情であるのを垣間見る。死んだ方がましだとはこういうことを言うのだろうかと教えてくれる気がした。

以下3つのドキュメンタリー:

① ふたつの敗戦国 ドイツ さまよえる人々初回放送日:2024年10月28日 NHKテレビ映像の世紀バタフライエフェクト https://www.nhk.jp/p/butterfly/ts/9N81M92LXV/episode/te/1KVY3KLGK2/ 。

② 昭和の選択 敗戦国日本の決断 マッカーサー「直接軍政」の危機 https://www.nhk.jp/p/heroes/ts/2QVXZQV7NM/episode/te/4MJW61938G/ 。

③ (NHKクローズアップ現代)2024年8月28日(水)終わらない戦争(2) “生きていることが疎ましい” 知られざる戦渦の中絶 https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4933/ 。

①は、終戦後にホロコ-ストで亡くなった遺体の海をドイツ婦人や少女たちに掘り起こさせて腐った人間のぬるぬるした所にうつ伏せに横たわらせて腐敗した地獄のような場所にドイツ人女性たちに顔を押し込ませて腐った人間の体の一部が口や鼻の中に入り込ませた等は報復としても地獄以上で想像もつかない、でもそれが起きていたという。

日本でも前九年の役の1062年に安倍氏に寝返った藤原経清を源頼義が苦痛を長引かせるため錆び刀で鋸挽きによって斬首したとか戦国時代では城の周りに敵の首を何千とさらし首にしたとか明治維新の時でさえ刀が汚れると尻から竹槍を差し込んで殺したとか残忍さには事欠かないが、これはまた別の次元の残忍さであると思った。

②は、敗戦処理にフィリピンへ向かう使節を阻止しようと厚木航空隊の反乱軍がいて命の危険がある中で幸いにも役割を遂行出来たこと、その他いくつかの危機一髪で回避できたために、今の平和な日本がある事を知った。この本は買ったがまだ読んでない。

③は、①とは別の意味でむごく悲惨、人間の非情であるのを垣間見る。死んだ方がましだとはこういうことを言うのだろうかと教えてくれる気がした。

以下3つのドキュメンタリー:

① ふたつの敗戦国 ドイツ さまよえる人々初回放送日:2024年10月28日 NHKテレビ映像の世紀バタフライエフェクト https://www.nhk.jp/p/butterfly/ts/9N81M92LXV/episode/te/1KVY3KLGK2/ 。

② 昭和の選択 敗戦国日本の決断 マッカーサー「直接軍政」の危機 https://www.nhk.jp/p/heroes/ts/2QVXZQV7NM/episode/te/4MJW61938G/ 。

③ (NHKクローズアップ現代)2024年8月28日(水)終わらない戦争(2) “生きていることが疎ましい” 知られざる戦渦の中絶 https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4933/ 。

室町時代前期の奈良原遺跡について ― 2024年12月03日

図1

室町時代前期の奈良原遺跡について

奈良原地区は高王山麓の発知川を挟んだ東対岸に位置した所で、高王山頂には戦国時代には高王山城が作られた。1581年の高王山城の戦いの際には、沼田平八郎景義が東毛の由良国繁の援軍とともに通った場所であると口伝えで言われている所である。平八郎は沼田氏内紛で会津へ逃れた後にその後上野に戻り東毛の由良氏の庇護のもとに女淵城の城主になっていたが、真田昌幸の城代支配になっていた旧領沼田城に復帰することを企てて由良氏援軍とともに1581年に数千の兵とともに原地区を通って高王山城に登って行ったと伝えられている。しかし伯父の金子美濃守の甘言に騙されて下山し武装を解いて沼田城に入ったところで殺されてしまったと言われている。その沼田平八郎景義を沼田大明神として祀った祠が法城院にある。

その時代を遡ること室町時代前期については今の所奈良村には文書記録が全く見つかっていない。しかしながら山を隔てた隣村の川場村及び白沢村には“氏時のゆだん川原”や”義宗のうつぶしの森”などの大友氏時や新田義宗のエピソード等その頃の記録が少なからずあるので大友氏と利根地域との関わりを中心に時系列で記してみた。

川場村谷地に現在もある吉祥寺は1339年に大友氏泰18歳の時に父貞宗の追善のために創建されたとされ、氏泰死去して弟の氏時が開基し、中巌円月が開山したと言われている。この時氏泰の兄即宗和尚が吉祥寺境内の止々庵に来たという(沼田市史)。

――――――――――――――――――――――――――――

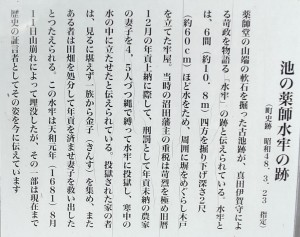

奈良村の古文書は管見に依る限り江戸時代中期の奈良村名苗顕然記(みとり騒動で知られる石田要右衛門が永牢になる16年前に祖父から三代にわたって集めた資料を1766年にまとめたもの)が残存する以外には戦国以前の資料は殆どない。奈良原遺跡に係る記録のかけらがあるかもと思い名苗顕然記の江戸前期記録と地域の小字の位置関係を調べて示してみた(図1:新聞記事、図2:奈良村小字の位置関係)。

遺跡としては南端に奈良古墳群がわずかに今も残っているが以前は奈良の百塚と言われ自分の子供の頃は実際百基近くあったが今は数基しか残っていない。これは榛名山二ツ岳噴火後で聖徳太子の頃築造されたと思われる古墳時代終末期の典型的な群集墳とされている。渋川の日本のポンペイと言われる遺跡の住人が逃れて築造したとも想像されるものであるが遺跡発掘物以外には知る由もない。昭和30年の大学による発掘物は未だに未整理である。その後の発掘物からは馬生産に係る住人がいたことは確かのようだ。

図2

<div class="msg-pict"><a href="https://ku-wab.asablo.jp/blog/imgview/2024/12/03/6e691a.jpg.html"

target="_blank"

onClick="return asablo.expandimage(this,718,1026,'https://ku-wab.asablo.jp/blog/img/2024/12/03/6e691a.jpg')"><img src="https://ku-wab.asablo.jp/blog/img/2024/12/03/6e6919.jpg" alt="奈良村の小字名" title="奈良村の小字名" width="300" height="428"></a></div>

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以下に室町時代前期の頃の川場村を中心とした大友氏ら記録に残る利根の歴史事象について記してみた。

大友氏の祖は平安時代後期には既に上野国の北毛と言われる沼田利根の地に住んでいたという記録がある。『北毛乃史跡と伝説』『古馬牧史』によれば大友経家(平経家)の祖の大友良部助善正が住した大友氏館が下牧村の師に既にあり、古墳時代の難波皇子の子大宅真人の末裔の利根氏でもあるとされる。源義家が奥州征伐凱旋の折にその下牧村玉泉寺(1063年利根太郎宗平が建立)の八幡宮に甲冑を収めたという。後三年の役(1083―1087年)では源義家は戦功を朝廷から認められず私戦と非難され、配下への恩賞は私財を放出した。上野国はじめ関東を育んだのはもともとは平氏であったが、これがきっかけとなり、後に関東に於ける源氏の名声を高めることになり約100年後の頼朝の勝利にも繋がったとされている。この頃(1091年)すでに藤原氏の荘園として利根の地に土井荘があったとの記録が「後二条師通記」にある。

1108年に浅間山の天仁大規模噴火が発生し、この時上野国一帯が埋まり田畑の再開発に伴って豪族の私有化とその荘園化が一気に促される契機になったという(日本歴史地名大系第10巻1987年)。

後に室町幕府を開く足利氏の足利荘及び新田氏の新田荘の元が上野国東毛地区にできるのもこの頃である。足利荘は源義家の孫の源義国が安楽寿院に寄進し、家人の藤原姓足利家綱が開発領主として在地の下司となり源義国がその預所職(統括職)となり、その後源義国の次男源義康も父から足利荘を相続して足利義康を名乗りその下司職になっていた(この時はまだ藤原姓足利氏と源姓足利氏は協調関係にあった。安楽寿院領足利荘は1142年に成立)。新田荘は源義国の長男の新田義重が空閑地を開発して私領を形成し花山院藤原忠雅に寄進して在地の下司職になり1157年に成立した(源義国の長男新田義重が新田氏の祖となり、次男の足利義康が源姓足利氏の祖となった)。

この頃上野国北毛の利根荘も安楽寿院領だった(この頃の利根荘は土出庄=土井出笠科荘と範囲が重なるようになっていた)。

1159年に大友経家18歳の時に京に上り平清盛から上野国の利根と勢多(現在の利根沼田全域)を賜り、1172年には相模国足柄上郡大友郷も清盛から賜った。この頃より利根の地は大友氏の所領になっていった。(大友経家は相模国波多野遠義の子で上野国沼田氏を継ぎ経家弟の沼田家通が相模国沼田郷を開発しその子孫が越中沼田氏の祖になったという。経家の兄波多野義通は相模国波多野荘を継いだ。大友経家は平経家とも利根四郎経家、和田四郎経家とも言った。)

利根郡誌によれば奈良村は承安の頃沼田左衛門経家領とあるので1199年の石田勘解由らによる奈良村立村前から平経家の領地であったと思われる。

1170年頃表面上は清盛に従いながら内実では源氏方として伊豆流配中の頼朝にも接し、経家は娘の利根局を側室に差し出し世話をさせ、大友能直を生んだ。これが九州大友氏の祖である(大友能直は頼朝の欧州征伐にも従軍しており1193年には22才で頼朝より豊前・豊後の守護職に任ぜられて能直以後の利根沼田はその代官支配となっていた)。

1186年大友経家は頼朝より利根の地頭職に任ぜられ、この頃から大友一族が利根沼田全域を支配し大友氏領となった。この頃の土出笠科荘(利根郡のほぼ東半分)は安楽寿院領であるが従前より平経家が地頭であった。

1222年には川場村谷地にも大友館が築かれたという(沼田市史、川場村の歴史と文化。沼田荘の庄田の地にもすでに大友館があったことが知られている)。

1247年宝治合戦で三浦氏一族500人以上が集団自決して相模三浦氏滅びるも、泰村の次男三浦景泰が逃れて利根の荘田城(薄根村井土上)に来て、後期沼田氏(三浦沼田氏)初代となったが、同じ頃大友親秀(九州大友2代)が近隣の古馬牧村に明徳寺城(みなかみ町後閑)を築いているので、大友沼田氏と三浦沼田氏は一時併存していたが(大友親秀の妻は三浦義連即ち佐原十郎左衛門義連の娘である)、やがて三浦沼田氏が優勢になっていく。

1333年建武の中興で鎌倉幕府滅亡し、後醍醐天皇の親政はじまったが間もなく足利尊氏離反して(護良親王が征夷大将軍・足利尊氏が鎮守府将軍に任命されるも両者の折り合いが悪化)2年半で崩壊した。

上野国・越後国・播磨国の国司は新田義貞がなり一族の代官が政務を執っていたが、後醍醐天皇側に就いた新田義貞は。1335年上野・越後の守護職を尊氏により剥奪され上杉憲房に任命替えされた。

1336年12月足利尊氏は建武式目を定めて政権樹立を宣言(征夷大将軍任命は1338年)して南北朝時代が始まった。九州大友氏の貞載・氏泰兄弟は戦いの最中に南朝方から尊氏北朝方に寝返り(大友氏泰・氏時兄弟は足利尊氏の猶子となった)、一方三浦沼田氏は新田義貞南朝方についた。

1339年川場村吉祥寺が大友氏泰・氏時によって、先に述べた如く創建された。

1351年足利尊氏・直義兄弟の対立で観応の擾乱となり、主に九州の地では南朝方・北朝方の戦いが繰り広げられていた。翌1352年には南朝後村上天皇が征夷大将軍宗良親王を通して新田義貞の遺子らの新田義興(次男)・新田義宗(三男)・脇屋義治(義宗従弟)らに足利氏追討の命を出して挙兵し一時鎌倉占拠するも越後へ敗走した。

一方九州の地では1354年南朝方菊地武光が勢力を盛り返し北朝方大友氏泰が敗退した。大友氏時も筑後川の戦いで南朝方菊池武光に破れた。1361年には菊地武光ら南朝方が九州大宰府を制圧して北朝方から奪取した。

しかし、京都は北朝方一色であり、氏時に対して後光厳天皇と将軍足利義詮から南朝方菊地武光らを追討せよとの命令が出ていた(将軍義詮は鎌倉執事上杉憲顕に命じて利根荘を大友氏時に返付せしめたと言う記録が有る。北朝(南朝の間違い)に味方した三浦沼田氏も尊氏に所領没収されて滅亡したとも言われるが一部で存続していた。後の戦国時代には再び実権を握り逆転を繰り返す)。

この頃九州大友氏の遠隔所領として大友氏の在地代官が沼田荘ではなく川場村を拠点として利根の荘の各郷に代官を置くようになったという(沼田市史)。

1363年大友氏時が逃れて利根郡川場村に来て谷地の大友館に住す(沼田町史、利根村誌、川場村の歴史と文化)。この時、今井氏・高山氏・関氏・吉野氏・桑原氏・久保田氏・外山氏の7人の郎党とともに落ちてきて来て、川場村門前に土着した(川場村名主館記、川場村の歴史と文化)。

<大友氏時は戦いに嫌気がさして川場村に逃れてきたとも言われるが、その死亡場所については異説ある。川場村に大友氏時妻大智庵祐宗比丘尼・大友家家老桜井兵部および大友一族が居住していたことは確かであり、氏時の子の珠垣媛もいたという(根岸氏家伝の墓石に記されている)。氏時自身は豊後国で既に死去したとの説もあるが、『北毛乃史跡と伝説』には大友氏時夫婦の墓石のある川場村桂昌寺住職高橋宗育宛に「大友氏時の死は豊後の館にあらずして川場谷地の館の方が真に近し」と豊後大友宗家大友義一氏から便りが昭和11年夏にあったとある。しかし現在大分県史では大分の地で没したことになっている。>

1368年新田義貞の遺児義宗らが川場村大友氏時らを攻めた白澤村戦争が発生した。前年に第2代将軍義詮・弟の基氏(初代鎌倉公方)が没したため新田義宗・脇屋義治が越後で挙兵上野国に入る。

3月に南朝方義宗らにより北朝足利方の大友氏時が川場村で討ち取られる(氏時のゆだん川原)。7月には利根沼田各地で鎌倉足利方と戦い新田義宗も白澤村で討ち死にする(義宗のうつぶしの森)、享年37歳(地元民による新田方、足利方の両者多数死亡者を弔う塚跡が残存し、雲谷寺に義宗の墓がある)。(大友氏時の内室と娘珠垣媛は生き残った。珠垣姫は高平村領主根岸登格之輔橘騰雅タカマサの3男に嫁し茂木主馬之助シュメノスケと名を隠し一時流浪しその後貝之瀨村に来て旧姓根岸に戻り帰農したという。根岸虎司氏は大友氏時19世の孫という(糸之瀬村誌、貝之瀨の墓誌、北毛の史跡と伝説、久屋館址) )。

<『川場村の歴史と文化』109頁の大友義一氏の所録には「現今氏能の子孫利根郡貝之瀬に住み姓を根岸と称すと云へり」とあり、大友宗家もこの件は承知していた、氏能は氏時末子。大友氏時本人が川場へ来たかどうかについてはこの中では否定的であり、その奥方心月祐宗比丘尼及び家来衆が川場に来て隠棲し川場で亡くなったのは史実で間違いないという。地元では氏時がゆだん河原で亡くなったともいうが九州の地で亡くなりしかも、合戦で亡くなったのではなく敗戦後5年目に亡くなり豊後府中の乙原の吉祥寺に葬られたのではないかとこの村史はしている(地元郷土史家の岸大洞は川場死亡説を採っている―沼田万華鏡第6号)。また、のちの戦国時代に上杉謙信らが越山で利用した三国越えと清水越え等のルートのうち清水越えの拠点の清水城はこの頃築城されたとされる(『清水越の歴史』谷川岳山岳資料館)。このルートは幻の国道として今も登録されている。>

この時、川田村屋形原、利根村及び白澤村(反町城趾あり)は新田方、隣村川場村は足利方で敵同士であった。沼田氏一族は新田義貞方で戦いその後尊氏に領地を没収されて衰退して行った(白旗一揆のグループに入りのちに再起する)ので、この時点は各々村や郷の代官が足利方か新田方か不明。利根沼田地方は新田源氏挙兵の重要地点でありかつ狭い地域で敵味方入り乱れていた(沼田市史、沼田町史、白澤村史、薄根村史、川場村の歴史と文化)。川田村屋形原で防戦した新田方大将は屋形原八幡宮に祀られている新田義貞の孫の生形義脇とされている(川田村史)。脇屋義治は出羽に逃れたとも阿波に逃れたとも言われる。新田義宗の最期についても逃れて出羽国・阿波国・伊予国まで行ったとの伝承もあるが、この点は大友氏時についても言えることで、近しい人物がいたからこそ生まれた伝承と考えて良いであろう。

1392年の明徳の和約の成立まで南北朝の対立は燻ぶり続き、さらにそれ以後も利根沼田地域は内輪もめ、足利、上杉、北条、武田、真田、長尾等入り乱れて秀吉全国統一まで約200年続く戦乱の時代に突入していく。

参考:

https://ku-wab.asablo.jp/blog/2015/12/08/7941612 。

室町時代前期の奈良原遺跡について

奈良原地区は高王山麓の発知川を挟んだ東対岸に位置した所で、高王山頂には戦国時代には高王山城が作られた。1581年の高王山城の戦いの際には、沼田平八郎景義が東毛の由良国繁の援軍とともに通った場所であると口伝えで言われている所である。平八郎は沼田氏内紛で会津へ逃れた後にその後上野に戻り東毛の由良氏の庇護のもとに女淵城の城主になっていたが、真田昌幸の城代支配になっていた旧領沼田城に復帰することを企てて由良氏援軍とともに1581年に数千の兵とともに原地区を通って高王山城に登って行ったと伝えられている。しかし伯父の金子美濃守の甘言に騙されて下山し武装を解いて沼田城に入ったところで殺されてしまったと言われている。その沼田平八郎景義を沼田大明神として祀った祠が法城院にある。

その時代を遡ること室町時代前期については今の所奈良村には文書記録が全く見つかっていない。しかしながら山を隔てた隣村の川場村及び白沢村には“氏時のゆだん川原”や”義宗のうつぶしの森”などの大友氏時や新田義宗のエピソード等その頃の記録が少なからずあるので大友氏と利根地域との関わりを中心に時系列で記してみた。

川場村谷地に現在もある吉祥寺は1339年に大友氏泰18歳の時に父貞宗の追善のために創建されたとされ、氏泰死去して弟の氏時が開基し、中巌円月が開山したと言われている。この時氏泰の兄即宗和尚が吉祥寺境内の止々庵に来たという(沼田市史)。

――――――――――――――――――――――――――――

奈良村の古文書は管見に依る限り江戸時代中期の奈良村名苗顕然記(みとり騒動で知られる石田要右衛門が永牢になる16年前に祖父から三代にわたって集めた資料を1766年にまとめたもの)が残存する以外には戦国以前の資料は殆どない。奈良原遺跡に係る記録のかけらがあるかもと思い名苗顕然記の江戸前期記録と地域の小字の位置関係を調べて示してみた(図1:新聞記事、図2:奈良村小字の位置関係)。

遺跡としては南端に奈良古墳群がわずかに今も残っているが以前は奈良の百塚と言われ自分の子供の頃は実際百基近くあったが今は数基しか残っていない。これは榛名山二ツ岳噴火後で聖徳太子の頃築造されたと思われる古墳時代終末期の典型的な群集墳とされている。渋川の日本のポンペイと言われる遺跡の住人が逃れて築造したとも想像されるものであるが遺跡発掘物以外には知る由もない。昭和30年の大学による発掘物は未だに未整理である。その後の発掘物からは馬生産に係る住人がいたことは確かのようだ。

図2

<div class="msg-pict"><a href="https://ku-wab.asablo.jp/blog/imgview/2024/12/03/6e691a.jpg.html"

target="_blank"

onClick="return asablo.expandimage(this,718,1026,'https://ku-wab.asablo.jp/blog/img/2024/12/03/6e691a.jpg')"><img src="https://ku-wab.asablo.jp/blog/img/2024/12/03/6e6919.jpg" alt="奈良村の小字名" title="奈良村の小字名" width="300" height="428"></a></div>

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以下に室町時代前期の頃の川場村を中心とした大友氏ら記録に残る利根の歴史事象について記してみた。

大友氏の祖は平安時代後期には既に上野国の北毛と言われる沼田利根の地に住んでいたという記録がある。『北毛乃史跡と伝説』『古馬牧史』によれば大友経家(平経家)の祖の大友良部助善正が住した大友氏館が下牧村の師に既にあり、古墳時代の難波皇子の子大宅真人の末裔の利根氏でもあるとされる。源義家が奥州征伐凱旋の折にその下牧村玉泉寺(1063年利根太郎宗平が建立)の八幡宮に甲冑を収めたという。後三年の役(1083―1087年)では源義家は戦功を朝廷から認められず私戦と非難され、配下への恩賞は私財を放出した。上野国はじめ関東を育んだのはもともとは平氏であったが、これがきっかけとなり、後に関東に於ける源氏の名声を高めることになり約100年後の頼朝の勝利にも繋がったとされている。この頃(1091年)すでに藤原氏の荘園として利根の地に土井荘があったとの記録が「後二条師通記」にある。

1108年に浅間山の天仁大規模噴火が発生し、この時上野国一帯が埋まり田畑の再開発に伴って豪族の私有化とその荘園化が一気に促される契機になったという(日本歴史地名大系第10巻1987年)。

後に室町幕府を開く足利氏の足利荘及び新田氏の新田荘の元が上野国東毛地区にできるのもこの頃である。足利荘は源義家の孫の源義国が安楽寿院に寄進し、家人の藤原姓足利家綱が開発領主として在地の下司となり源義国がその預所職(統括職)となり、その後源義国の次男源義康も父から足利荘を相続して足利義康を名乗りその下司職になっていた(この時はまだ藤原姓足利氏と源姓足利氏は協調関係にあった。安楽寿院領足利荘は1142年に成立)。新田荘は源義国の長男の新田義重が空閑地を開発して私領を形成し花山院藤原忠雅に寄進して在地の下司職になり1157年に成立した(源義国の長男新田義重が新田氏の祖となり、次男の足利義康が源姓足利氏の祖となった)。

この頃上野国北毛の利根荘も安楽寿院領だった(この頃の利根荘は土出庄=土井出笠科荘と範囲が重なるようになっていた)。

1159年に大友経家18歳の時に京に上り平清盛から上野国の利根と勢多(現在の利根沼田全域)を賜り、1172年には相模国足柄上郡大友郷も清盛から賜った。この頃より利根の地は大友氏の所領になっていった。(大友経家は相模国波多野遠義の子で上野国沼田氏を継ぎ経家弟の沼田家通が相模国沼田郷を開発しその子孫が越中沼田氏の祖になったという。経家の兄波多野義通は相模国波多野荘を継いだ。大友経家は平経家とも利根四郎経家、和田四郎経家とも言った。)

利根郡誌によれば奈良村は承安の頃沼田左衛門経家領とあるので1199年の石田勘解由らによる奈良村立村前から平経家の領地であったと思われる。

1170年頃表面上は清盛に従いながら内実では源氏方として伊豆流配中の頼朝にも接し、経家は娘の利根局を側室に差し出し世話をさせ、大友能直を生んだ。これが九州大友氏の祖である(大友能直は頼朝の欧州征伐にも従軍しており1193年には22才で頼朝より豊前・豊後の守護職に任ぜられて能直以後の利根沼田はその代官支配となっていた)。

1186年大友経家は頼朝より利根の地頭職に任ぜられ、この頃から大友一族が利根沼田全域を支配し大友氏領となった。この頃の土出笠科荘(利根郡のほぼ東半分)は安楽寿院領であるが従前より平経家が地頭であった。

1222年には川場村谷地にも大友館が築かれたという(沼田市史、川場村の歴史と文化。沼田荘の庄田の地にもすでに大友館があったことが知られている)。

1247年宝治合戦で三浦氏一族500人以上が集団自決して相模三浦氏滅びるも、泰村の次男三浦景泰が逃れて利根の荘田城(薄根村井土上)に来て、後期沼田氏(三浦沼田氏)初代となったが、同じ頃大友親秀(九州大友2代)が近隣の古馬牧村に明徳寺城(みなかみ町後閑)を築いているので、大友沼田氏と三浦沼田氏は一時併存していたが(大友親秀の妻は三浦義連即ち佐原十郎左衛門義連の娘である)、やがて三浦沼田氏が優勢になっていく。

1333年建武の中興で鎌倉幕府滅亡し、後醍醐天皇の親政はじまったが間もなく足利尊氏離反して(護良親王が征夷大将軍・足利尊氏が鎮守府将軍に任命されるも両者の折り合いが悪化)2年半で崩壊した。

上野国・越後国・播磨国の国司は新田義貞がなり一族の代官が政務を執っていたが、後醍醐天皇側に就いた新田義貞は。1335年上野・越後の守護職を尊氏により剥奪され上杉憲房に任命替えされた。

1336年12月足利尊氏は建武式目を定めて政権樹立を宣言(征夷大将軍任命は1338年)して南北朝時代が始まった。九州大友氏の貞載・氏泰兄弟は戦いの最中に南朝方から尊氏北朝方に寝返り(大友氏泰・氏時兄弟は足利尊氏の猶子となった)、一方三浦沼田氏は新田義貞南朝方についた。

1339年川場村吉祥寺が大友氏泰・氏時によって、先に述べた如く創建された。

1351年足利尊氏・直義兄弟の対立で観応の擾乱となり、主に九州の地では南朝方・北朝方の戦いが繰り広げられていた。翌1352年には南朝後村上天皇が征夷大将軍宗良親王を通して新田義貞の遺子らの新田義興(次男)・新田義宗(三男)・脇屋義治(義宗従弟)らに足利氏追討の命を出して挙兵し一時鎌倉占拠するも越後へ敗走した。

一方九州の地では1354年南朝方菊地武光が勢力を盛り返し北朝方大友氏泰が敗退した。大友氏時も筑後川の戦いで南朝方菊池武光に破れた。1361年には菊地武光ら南朝方が九州大宰府を制圧して北朝方から奪取した。

しかし、京都は北朝方一色であり、氏時に対して後光厳天皇と将軍足利義詮から南朝方菊地武光らを追討せよとの命令が出ていた(将軍義詮は鎌倉執事上杉憲顕に命じて利根荘を大友氏時に返付せしめたと言う記録が有る。北朝(南朝の間違い)に味方した三浦沼田氏も尊氏に所領没収されて滅亡したとも言われるが一部で存続していた。後の戦国時代には再び実権を握り逆転を繰り返す)。

この頃九州大友氏の遠隔所領として大友氏の在地代官が沼田荘ではなく川場村を拠点として利根の荘の各郷に代官を置くようになったという(沼田市史)。

1363年大友氏時が逃れて利根郡川場村に来て谷地の大友館に住す(沼田町史、利根村誌、川場村の歴史と文化)。この時、今井氏・高山氏・関氏・吉野氏・桑原氏・久保田氏・外山氏の7人の郎党とともに落ちてきて来て、川場村門前に土着した(川場村名主館記、川場村の歴史と文化)。

<大友氏時は戦いに嫌気がさして川場村に逃れてきたとも言われるが、その死亡場所については異説ある。川場村に大友氏時妻大智庵祐宗比丘尼・大友家家老桜井兵部および大友一族が居住していたことは確かであり、氏時の子の珠垣媛もいたという(根岸氏家伝の墓石に記されている)。氏時自身は豊後国で既に死去したとの説もあるが、『北毛乃史跡と伝説』には大友氏時夫婦の墓石のある川場村桂昌寺住職高橋宗育宛に「大友氏時の死は豊後の館にあらずして川場谷地の館の方が真に近し」と豊後大友宗家大友義一氏から便りが昭和11年夏にあったとある。しかし現在大分県史では大分の地で没したことになっている。>

1368年新田義貞の遺児義宗らが川場村大友氏時らを攻めた白澤村戦争が発生した。前年に第2代将軍義詮・弟の基氏(初代鎌倉公方)が没したため新田義宗・脇屋義治が越後で挙兵上野国に入る。

3月に南朝方義宗らにより北朝足利方の大友氏時が川場村で討ち取られる(氏時のゆだん川原)。7月には利根沼田各地で鎌倉足利方と戦い新田義宗も白澤村で討ち死にする(義宗のうつぶしの森)、享年37歳(地元民による新田方、足利方の両者多数死亡者を弔う塚跡が残存し、雲谷寺に義宗の墓がある)。(大友氏時の内室と娘珠垣媛は生き残った。珠垣姫は高平村領主根岸登格之輔橘騰雅タカマサの3男に嫁し茂木主馬之助シュメノスケと名を隠し一時流浪しその後貝之瀨村に来て旧姓根岸に戻り帰農したという。根岸虎司氏は大友氏時19世の孫という(糸之瀬村誌、貝之瀨の墓誌、北毛の史跡と伝説、久屋館址) )。

<『川場村の歴史と文化』109頁の大友義一氏の所録には「現今氏能の子孫利根郡貝之瀬に住み姓を根岸と称すと云へり」とあり、大友宗家もこの件は承知していた、氏能は氏時末子。大友氏時本人が川場へ来たかどうかについてはこの中では否定的であり、その奥方心月祐宗比丘尼及び家来衆が川場に来て隠棲し川場で亡くなったのは史実で間違いないという。地元では氏時がゆだん河原で亡くなったともいうが九州の地で亡くなりしかも、合戦で亡くなったのではなく敗戦後5年目に亡くなり豊後府中の乙原の吉祥寺に葬られたのではないかとこの村史はしている(地元郷土史家の岸大洞は川場死亡説を採っている―沼田万華鏡第6号)。また、のちの戦国時代に上杉謙信らが越山で利用した三国越えと清水越え等のルートのうち清水越えの拠点の清水城はこの頃築城されたとされる(『清水越の歴史』谷川岳山岳資料館)。このルートは幻の国道として今も登録されている。>

この時、川田村屋形原、利根村及び白澤村(反町城趾あり)は新田方、隣村川場村は足利方で敵同士であった。沼田氏一族は新田義貞方で戦いその後尊氏に領地を没収されて衰退して行った(白旗一揆のグループに入りのちに再起する)ので、この時点は各々村や郷の代官が足利方か新田方か不明。利根沼田地方は新田源氏挙兵の重要地点でありかつ狭い地域で敵味方入り乱れていた(沼田市史、沼田町史、白澤村史、薄根村史、川場村の歴史と文化)。川田村屋形原で防戦した新田方大将は屋形原八幡宮に祀られている新田義貞の孫の生形義脇とされている(川田村史)。脇屋義治は出羽に逃れたとも阿波に逃れたとも言われる。新田義宗の最期についても逃れて出羽国・阿波国・伊予国まで行ったとの伝承もあるが、この点は大友氏時についても言えることで、近しい人物がいたからこそ生まれた伝承と考えて良いであろう。

1392年の明徳の和約の成立まで南北朝の対立は燻ぶり続き、さらにそれ以後も利根沼田地域は内輪もめ、足利、上杉、北条、武田、真田、長尾等入り乱れて秀吉全国統一まで約200年続く戦乱の時代に突入していく。

参考:

https://ku-wab.asablo.jp/blog/2015/12/08/7941612 。

廃校記念誌「蒼新好」を中心に、 明治の学制発布に伴う教育制度の変遷等・・ ― 2024年01月16日

廃校記念誌「蒼新好」を中心に、

明治の学制発布に伴う教育制度の変遷等に係る時系列のメモ

(西暦年と旧暦新暦の関係を含む。主に利根沼田の小学校・中学校関連について)

最近、明治5年の学制発布に伴いそれまでの寺子屋方式から新たに設立された奈良村独自の蒼新好小学校(あおによししょうがっこう)の在校生全員1500余名の名前が載っている名簿(廃校記念誌「蒼新好」)を見つけた。蒼新好小学校は明治7年に村が自主的に創設し翌8年に学校として正式に認可してほしいと楫取素彦県令に村が陳情書を提出した。

慶応2年生まれから昭和40年生まれまでの学童全員の入学年度と生年月日が載っていた。足尾鉱毒事件の左部彦次郎の名前も同氏からの手紙が見つかった石田清作の名前も載っておりその家も特定できた。発刊日が抜け落ちているが昭和47年3月29日に廃校式を行い、漸く年度内に発刊の運びになった、と編集後記にあるので作成は昭和47年12月と思われる。編集後記を書いた蒼新好山人は左部賢氏である。

この中には左部彦次郎が地元で教員をしていたこと(明治25-29年地元に戻っていた頃か)、明治32年義務教育制度実施の時に必要な教科書の無料配布の意見書を政府に提出したこと等が書かれていて教員・義人と書かれていた。翌明治33年の第3次小学校令で授業料が無料となり就学率が急上昇した直前である。まもなく生じた明治37-38年の日露戦争になぜ勝てたのか勝因を調べたイギリスが日本の教育にありと分析しその中心人物として文部省の澤柳政太郎をイギリス本国に翌39年招聘したという経過があった。加えるにこの蒼新好小学校生徒名簿にも載っている彦次郎より4年後輩の石田勝太郎が文部省の澤柳政太郎の直属の部下として明治34年から39年まで働いていたという逸話もあった。左部彦次郎は足尾鉱毒事件の社会活動家として、石田勝太郎は地元の教員から文部省まで引き抜かれて同じ頃教育者として、社会の大波の中で活躍していたのである。

後年足尾銅山鉱毒事件に関わった左部彦次郎は安政7(1860)年奈良村から江戸へ出奔した父左弥太の次男として江戸(東京)で生まれて、奈良村の家督を継いだ父の弟の叔父宇作の養子に明治11(1878)年2月に入籍した。「蒼新好」の中の就学児童名簿には慶応3(1867)年10月生まれで学齢11才6か月とある。従って養子に入ってすぐに蒼新好小学校に入学したと思われる。彦次郎は明治21年に東京専門学校政治科に入学している。入学中から足尾鉱毒問題を知り同24年7月卒業と同時に現地調査をして農商務大臣への請願書を先導して明治25年1月15日付で4カ村から感謝状を受けている(この短期間は学生時代から既に関わっていた証拠とも言える)。このことは明治25年2月発行の東京専門学校の同攻会雑誌第11号の中の「近時片々」に「校友左部氏感謝状を浮く」と私費で行ったことがいち早く学苑内に伝えられた。そして明治25年に故郷奈良村に帰り初代消防頭や教員を務めたことになる。そして明治29年3月の県会議員選挙騒動の後に再び上京して明治31年になって鉱毒東京事務所の谷氏から援助を依頼されて再び足尾鉱毒問題(事件)にかかわるようになった。それ以後は周知のごとくである。

奈良村は上野国郡村誌(明治10年)によれば正治元(1199)年源頼朝が落馬して死亡した年に立村したと伝わる(正治元年鎌倉浪人石田勘解由ナル者本村ニ流寓ス・・とある)が、古代より人が居住しており地元では奈良の百塚と言われる如く多くの古墳が群集して鎌倉時代まで重葬墳として使われた痕跡もあるという(池田村史)。その古墳集積地は南面で日当たりが良く小さな河岸断層が今も見事に残っている。沼田市から「奈良古墳群」の指定を受けている。

【参考:①『左部彦次郎の生涯』安在邦夫著2021年1月20日第2刷発行発行随想社。②「足尾鉱毒事件と左部彦次郎―その生涯と運動への関わり方―」桑原英眞著『群馬文化』第338号令和元年12月。③廃校記念誌『蒼新好』昭和47年12?月。④『石田勝太郎の生涯―左部彦次郎との関係及び弟達 角田暉次郎 石田文三郎の足跡を併せて―』石田勝太郎の足跡を辿る会著2022年12月6日発行 発行DiPS.A。⑤『池田村史』昭和39年。】

地元の歴史の一端を調べる基礎として学制発布に係る地域の状況を含む歴史の流れについて簡単にまとめておく。

――――――――――――――――――――

・慶応3年10月14日(新暦1867年11月9日)大政奉還:二条城で江戸幕府第15代将軍・徳川慶喜が政権返上を明治天皇へ奏上し、翌15日(1867年11月10日)に天皇が奏上を勅許した。「征夷大将軍」という官位を「禁裡様」(天皇)へ返上するという形で行われたので易姓革命という王朝交代ではないので「革命」と言わず「維新」の表現が選ばれた。

・慶応3年12月9日(1868年1月3日)王政復古:討幕派公卿と5大名(5藩)が幕府政治から君主政治に転換する宣言をした。これに対し幕府体制派が対抗して戊辰戦争(鳥羽伏見の戦いから函館戦争まで)につながる。

・慶応4年(明治元年)1月3-7日 鳥羽・伏見の戦い(明治元年1月1日は慶応4年1月1日でもあり、新暦変更により西暦では鳥羽伏見の戦いは1868年1月27-30日に相当する)。明治元年4月11日(1868年5月3日)江戸城無血開城。

・慶應4年(明治元年)3月14日(1868年4月6日)五か条のご誓文布告:京都御所の紫宸殿で明治天皇が日本神話の天神地祇に誓約する形式で、天皇出御のもとに三条実美が神前でご誓文を読み上げた。億兆安撫国威宣揚の御宸翰という形で国民にも披歴された。この御誓文は数年後には木戸孝允・板垣退助らにより立憲政治の実現に向けての出発点として位置付けられた。

・慶応4年閏4月21日(1868年6月11日)に明治新政府の政治体制を定めた「政体書」発布。

・慶応4年9月8日(1868年10月23日)改元の詔書が出された。慶応4年は1月1日にさかのぼって明治元年と定められたので慶応4年は明治元年でもある。

・明治2年6月17日(1869年7月25日)版籍奉還:全国の大名(藩)が所有していた土地(版)と人民(籍)を朝廷に返還した政治改革。旧幕府や戊辰戦争で敵対した諸藩の領地を接収し直轄地として支配したがそれ以外の諸藩の本領は安堵されて領主権に大きな制約はまだ加えられなかった(2年後の廃藩置県で朝廷へ返還完成する)。

・明治4年7月14日(1871年8月29日)廃藩置県:約300の藩を廃止し国直轄の県とした。2年前の版籍奉還によって知藩事とされていた大名には藩収入の一割が約束され、東京居住が強制された。知藩事および藩士への俸給は国が直接支払い義務を負ったがのちに秩禄処分により削減・廃止された。→藩士らの不満が募り西南戦争につながる。

以後学制発布など

・明治5年8月2日(1872年9月4日)学制発布(太政官布告第214号)。日本最初の近代的学校制度を定めた教育法令である。全国を学区(大学校区・中学校区・小学校区)に分け、身分・性別に区別なく国民皆学を目指した。教育令(明治12年太政官布告第40号)の公布により明治12(1879)年9月29日に廃止された。

・明治5年12月旧暦(太陰暦)から新暦(太陽暦)への切り替え(グリゴレオ暦,1582年以前はユリウス暦)。【旧暦の明治5(1872)年12月3日を新暦の明治6(1873)年1月1日に定めた、ので旧暦の明治5年は約11か月で終わった。新暦は1年365日で12か月・閏年は4年に1回・1日24時間等が決まった(明治5年太政官布告第337号)。

(従って旧暦明治4年11月21日から新暦明治5(1872)1月1日と西暦1871→1872年に切り替わる。明治4年の11月20日までは西暦1871年)。】

・明治7年1月8日奈良村に蒼新好(あおによし)小学校開設。【江戸時代より寺子屋式教育は行われていたが、この年に下発知・奈良・秋塚の3カ村が団結して初め左部善兵衛長屋を借用して開設しまもなく正円寺に移り、翌年8年学制発布に伴い学校としての設立陳情書を楫取素彦県令に提出した(運営は寄付金)。明治13年近隣3カ村(奈良村・下発知村・秋塚村)の公立小学校となる(なお蒼新好小学校開校が明治7年12月1日との記録があるもこれは学区制の発知小学校設置の地が下発知観音寺から中発知に移り同時に中発知の発知小学校と奈良の蒼新好小学校の二校に明治7年12月1日に分かれたことによると思われる。奈良・下発知・秋塚3カ村が協力設立した小学校になったのはこの時である)。明治19年4月町村立蒼新好小学校となる。明治23年8月蒼新好小学校から南池田尋常小学校と改名、明治26年には池田南尋常小学校と改名、明治31年9月校舎を奈良村居平に新築し正円寺から移る。明治41年4月1日より池田村に本校一校として池田尋常小学校本校を設立し池田南尋常小学校を南分教場とした。大正6年より東分教場に改称、昭和47年分校統合して本校へのスクールバス通学となる。その統合記念誌「蒼新好」(あおによし)には明治7年から昭和46年までの就学児童名が載っている。左部彦次郎や石田勝太郎も就学児童として載っている。】

・明治26年4月私立育材館が発足した。【江戸時代より土岐氏の武士子弟のための藩校の沼田学舎および農町民らのための寺子屋はあったが明治5年の学制発布直後には藩校は廃校となった。私立育材館は空き校舎になった利根北勢多高等小学校を使って設立されて明治29年4月より利根郡立利根学校と改名した。学制発布初期の頃は小学校等の初等教育の普及に力を入れていたが中等教育の必要性も痛感されるようになり高等小学校を卒業した男子のために私立育材館が発足し後の利根学校→利根分校→旧制沼田中学校の始まりとなった。】

・明治30年4月群馬県尋常中学校の6分校の一つとして利根分校が発足した。【明治32年の中学校令改正で高等中学校を高等学校に、尋常中学校を中学校に名称変更等が定められて翌明治33年4月には群馬県前橋中学校利根分校と改名更に翌々34年には群馬県立前橋中学校利根分校と改称した。明治45年4月からは独立して群馬県立沼田中学校(旧制)となった。

明治の学制発布に伴う教育制度の変遷等に係る時系列のメモ

(西暦年と旧暦新暦の関係を含む。主に利根沼田の小学校・中学校関連について)

最近、明治5年の学制発布に伴いそれまでの寺子屋方式から新たに設立された奈良村独自の蒼新好小学校(あおによししょうがっこう)の在校生全員1500余名の名前が載っている名簿(廃校記念誌「蒼新好」)を見つけた。蒼新好小学校は明治7年に村が自主的に創設し翌8年に学校として正式に認可してほしいと楫取素彦県令に村が陳情書を提出した。

慶応2年生まれから昭和40年生まれまでの学童全員の入学年度と生年月日が載っていた。足尾鉱毒事件の左部彦次郎の名前も同氏からの手紙が見つかった石田清作の名前も載っておりその家も特定できた。発刊日が抜け落ちているが昭和47年3月29日に廃校式を行い、漸く年度内に発刊の運びになった、と編集後記にあるので作成は昭和47年12月と思われる。編集後記を書いた蒼新好山人は左部賢氏である。

この中には左部彦次郎が地元で教員をしていたこと(明治25-29年地元に戻っていた頃か)、明治32年義務教育制度実施の時に必要な教科書の無料配布の意見書を政府に提出したこと等が書かれていて教員・義人と書かれていた。翌明治33年の第3次小学校令で授業料が無料となり就学率が急上昇した直前である。まもなく生じた明治37-38年の日露戦争になぜ勝てたのか勝因を調べたイギリスが日本の教育にありと分析しその中心人物として文部省の澤柳政太郎をイギリス本国に翌39年招聘したという経過があった。加えるにこの蒼新好小学校生徒名簿にも載っている彦次郎より4年後輩の石田勝太郎が文部省の澤柳政太郎の直属の部下として明治34年から39年まで働いていたという逸話もあった。左部彦次郎は足尾鉱毒事件の社会活動家として、石田勝太郎は地元の教員から文部省まで引き抜かれて同じ頃教育者として、社会の大波の中で活躍していたのである。

後年足尾銅山鉱毒事件に関わった左部彦次郎は安政7(1860)年奈良村から江戸へ出奔した父左弥太の次男として江戸(東京)で生まれて、奈良村の家督を継いだ父の弟の叔父宇作の養子に明治11(1878)年2月に入籍した。「蒼新好」の中の就学児童名簿には慶応3(1867)年10月生まれで学齢11才6か月とある。従って養子に入ってすぐに蒼新好小学校に入学したと思われる。彦次郎は明治21年に東京専門学校政治科に入学している。入学中から足尾鉱毒問題を知り同24年7月卒業と同時に現地調査をして農商務大臣への請願書を先導して明治25年1月15日付で4カ村から感謝状を受けている(この短期間は学生時代から既に関わっていた証拠とも言える)。このことは明治25年2月発行の東京専門学校の同攻会雑誌第11号の中の「近時片々」に「校友左部氏感謝状を浮く」と私費で行ったことがいち早く学苑内に伝えられた。そして明治25年に故郷奈良村に帰り初代消防頭や教員を務めたことになる。そして明治29年3月の県会議員選挙騒動の後に再び上京して明治31年になって鉱毒東京事務所の谷氏から援助を依頼されて再び足尾鉱毒問題(事件)にかかわるようになった。それ以後は周知のごとくである。

奈良村は上野国郡村誌(明治10年)によれば正治元(1199)年源頼朝が落馬して死亡した年に立村したと伝わる(正治元年鎌倉浪人石田勘解由ナル者本村ニ流寓ス・・とある)が、古代より人が居住しており地元では奈良の百塚と言われる如く多くの古墳が群集して鎌倉時代まで重葬墳として使われた痕跡もあるという(池田村史)。その古墳集積地は南面で日当たりが良く小さな河岸断層が今も見事に残っている。沼田市から「奈良古墳群」の指定を受けている。

【参考:①『左部彦次郎の生涯』安在邦夫著2021年1月20日第2刷発行発行随想社。②「足尾鉱毒事件と左部彦次郎―その生涯と運動への関わり方―」桑原英眞著『群馬文化』第338号令和元年12月。③廃校記念誌『蒼新好』昭和47年12?月。④『石田勝太郎の生涯―左部彦次郎との関係及び弟達 角田暉次郎 石田文三郎の足跡を併せて―』石田勝太郎の足跡を辿る会著2022年12月6日発行 発行DiPS.A。⑤『池田村史』昭和39年。】

地元の歴史の一端を調べる基礎として学制発布に係る地域の状況を含む歴史の流れについて簡単にまとめておく。

――――――――――――――――――――

・慶応3年10月14日(新暦1867年11月9日)大政奉還:二条城で江戸幕府第15代将軍・徳川慶喜が政権返上を明治天皇へ奏上し、翌15日(1867年11月10日)に天皇が奏上を勅許した。「征夷大将軍」という官位を「禁裡様」(天皇)へ返上するという形で行われたので易姓革命という王朝交代ではないので「革命」と言わず「維新」の表現が選ばれた。

・慶応3年12月9日(1868年1月3日)王政復古:討幕派公卿と5大名(5藩)が幕府政治から君主政治に転換する宣言をした。これに対し幕府体制派が対抗して戊辰戦争(鳥羽伏見の戦いから函館戦争まで)につながる。

・慶応4年(明治元年)1月3-7日 鳥羽・伏見の戦い(明治元年1月1日は慶応4年1月1日でもあり、新暦変更により西暦では鳥羽伏見の戦いは1868年1月27-30日に相当する)。明治元年4月11日(1868年5月3日)江戸城無血開城。

・慶應4年(明治元年)3月14日(1868年4月6日)五か条のご誓文布告:京都御所の紫宸殿で明治天皇が日本神話の天神地祇に誓約する形式で、天皇出御のもとに三条実美が神前でご誓文を読み上げた。億兆安撫国威宣揚の御宸翰という形で国民にも披歴された。この御誓文は数年後には木戸孝允・板垣退助らにより立憲政治の実現に向けての出発点として位置付けられた。

・慶応4年閏4月21日(1868年6月11日)に明治新政府の政治体制を定めた「政体書」発布。

・慶応4年9月8日(1868年10月23日)改元の詔書が出された。慶応4年は1月1日にさかのぼって明治元年と定められたので慶応4年は明治元年でもある。

・明治2年6月17日(1869年7月25日)版籍奉還:全国の大名(藩)が所有していた土地(版)と人民(籍)を朝廷に返還した政治改革。旧幕府や戊辰戦争で敵対した諸藩の領地を接収し直轄地として支配したがそれ以外の諸藩の本領は安堵されて領主権に大きな制約はまだ加えられなかった(2年後の廃藩置県で朝廷へ返還完成する)。

・明治4年7月14日(1871年8月29日)廃藩置県:約300の藩を廃止し国直轄の県とした。2年前の版籍奉還によって知藩事とされていた大名には藩収入の一割が約束され、東京居住が強制された。知藩事および藩士への俸給は国が直接支払い義務を負ったがのちに秩禄処分により削減・廃止された。→藩士らの不満が募り西南戦争につながる。

以後学制発布など

・明治5年8月2日(1872年9月4日)学制発布(太政官布告第214号)。日本最初の近代的学校制度を定めた教育法令である。全国を学区(大学校区・中学校区・小学校区)に分け、身分・性別に区別なく国民皆学を目指した。教育令(明治12年太政官布告第40号)の公布により明治12(1879)年9月29日に廃止された。

・明治5年12月旧暦(太陰暦)から新暦(太陽暦)への切り替え(グリゴレオ暦,1582年以前はユリウス暦)。【旧暦の明治5(1872)年12月3日を新暦の明治6(1873)年1月1日に定めた、ので旧暦の明治5年は約11か月で終わった。新暦は1年365日で12か月・閏年は4年に1回・1日24時間等が決まった(明治5年太政官布告第337号)。

(従って旧暦明治4年11月21日から新暦明治5(1872)1月1日と西暦1871→1872年に切り替わる。明治4年の11月20日までは西暦1871年)。】

・明治7年1月8日奈良村に蒼新好(あおによし)小学校開設。【江戸時代より寺子屋式教育は行われていたが、この年に下発知・奈良・秋塚の3カ村が団結して初め左部善兵衛長屋を借用して開設しまもなく正円寺に移り、翌年8年学制発布に伴い学校としての設立陳情書を楫取素彦県令に提出した(運営は寄付金)。明治13年近隣3カ村(奈良村・下発知村・秋塚村)の公立小学校となる(なお蒼新好小学校開校が明治7年12月1日との記録があるもこれは学区制の発知小学校設置の地が下発知観音寺から中発知に移り同時に中発知の発知小学校と奈良の蒼新好小学校の二校に明治7年12月1日に分かれたことによると思われる。奈良・下発知・秋塚3カ村が協力設立した小学校になったのはこの時である)。明治19年4月町村立蒼新好小学校となる。明治23年8月蒼新好小学校から南池田尋常小学校と改名、明治26年には池田南尋常小学校と改名、明治31年9月校舎を奈良村居平に新築し正円寺から移る。明治41年4月1日より池田村に本校一校として池田尋常小学校本校を設立し池田南尋常小学校を南分教場とした。大正6年より東分教場に改称、昭和47年分校統合して本校へのスクールバス通学となる。その統合記念誌「蒼新好」(あおによし)には明治7年から昭和46年までの就学児童名が載っている。左部彦次郎や石田勝太郎も就学児童として載っている。】

・明治26年4月私立育材館が発足した。【江戸時代より土岐氏の武士子弟のための藩校の沼田学舎および農町民らのための寺子屋はあったが明治5年の学制発布直後には藩校は廃校となった。私立育材館は空き校舎になった利根北勢多高等小学校を使って設立されて明治29年4月より利根郡立利根学校と改名した。学制発布初期の頃は小学校等の初等教育の普及に力を入れていたが中等教育の必要性も痛感されるようになり高等小学校を卒業した男子のために私立育材館が発足し後の利根学校→利根分校→旧制沼田中学校の始まりとなった。】

・明治30年4月群馬県尋常中学校の6分校の一つとして利根分校が発足した。【明治32年の中学校令改正で高等中学校を高等学校に、尋常中学校を中学校に名称変更等が定められて翌明治33年4月には群馬県前橋中学校利根分校と改名更に翌々34年には群馬県立前橋中学校利根分校と改称した。明治45年4月からは独立して群馬県立沼田中学校(旧制)となった。

利根沼田地域関連の各 小学・中学・師範 の学校成立のながれ ― 2024年01月09日

利根沼田地域関連の各 小学・中学・師範 の学校成立のながれ

蒼新好(あおによし)小学校:

明治5年学制発布により奈良村もいわゆる寺子屋はなくなり代わりに明治7年12月1日左部善兵衛の長屋で開校、翌明治8年3月公立(私立か)学校としての設立伺いを楫取県令に提出、明治9年奈良正円寺(しょうえんじ)に移り、明治30年には奈良居平(いだいら)に新校舎新築した。この間に校名は明治17年小学校令で奈良尋常小学校、明治20年には再び蒼新好小学校(但し下発知(しもほっち)尋常小学校の分校扱い)となり、明治22年には南池田尋常小学校と改称された。明治37年発知新田(ほっちしんでん)に池田高等小学校が新築されて明治41年からは尋常科6年・高等科2年の義務教育制となり名称も池田尋常高等小学校南分教場(ぶんきょうじょう)と改称された。大正5年には東分校(ひがしぶんこう)に改称、昭和16年には池田村国民学校東分教場と改称、昭和22年6-3-3制義務教育の発布で池田小中学校となり、昭和29年からは沼田市立池田小学校の東分校と再び改称された。

なお、蒼新好学校の校名の言われは万葉集の歌にあるように奈良の枕詞からとったものという(あおによし ならのみやこは さくはなの におうがごとくいまさかりなり ー 太宰少弐小野老朝臣)。 (参考:「池田村史」、「蒼新好」)

(2024/1/15追記:池田小学校記録では明治7年12月1日開校となっているようであるが、楫取群馬県令への公文書では「蒼新好小学校学事現況 明治13年9月25日」にて明治7年1月8日開校となっている。かつ授業料は無し、寄付金によるとなっている。また同年同日の県令宛の「蒼新好小学校設立届書」では明治12年の教育令で学区制が廃止されたので公立小学校となす、となっている。公文書を優先すれば、蒼新好小学校開校は明治7年1月8日であり学区制を廃した公立小学校化は明治13年ということになる。―「蒼新好」による。なお蒼新好小学校開校が明治7年12月1日との記録があるもこれは学区制の発知小学校設置の地が下発知観音寺から中発知に移り同時に中発知の発知小学校と奈良の蒼新好小学校の二校に明治7年12月1日に分かれたことによると思われる。奈良・下発知・秋塚3カ村が協力設立した小学校になったのはこの時である)

沼田尋常小学校:

明治5年の学制発布により沼田町においても小学校を翌年6月28日に創設した(人民を等しく学に就かしめるため邑に不学の戸なく家に不学の人無からしめんことを期す―学制)。明治6年6月28日に倉内小学校・坊新田小学校が設置され翌年1月火災で坊新田学校が焼失し倉内小学校に一時合併、同7年3月に沼田小学校を大手門内に設置し大部分の生徒は沼田小学校に移った。倉内小学校・沼田小学校両校児童は計150余人であった。初期には校長はいなくて区長が管理していた。教員はできたばかりの教員伝習学校(厩学校)に明治6年3月~5月の60日間の速成講習の募集に応じ教科の伝習を終わって帰り授業を担当した。並行して出来たばかりの暢発学校に入学卒業して正規の訓導資格を得た久米・小倉・正木の三氏が明治8年に戻り、近郷の小学校の巡回授業をしたという。児童の増加により明治9年には材木町に分校(柴田屋学校)・原新町分校を置き明治13年には沼田小学校本校を拡張し分校を統合して更に翌明治14年10月には倉内小学校を沼田小学校倉内分校として沼田小学校に統一した(沼田学校とも称した)。明治17年には第123学区利根第一小学校と改称(明治12年教育令の学区制廃止後に拘わらず徹底していない証拠)、明治19年12月には2階建の新校舎が竣工した。その後も明治23年・28年・40年・大正8年・昭和11年と増築を重ねたが昭和19年11月出火して一部焼失称して仮校舎を榛名神社等に借り受け戦後の昭和24年10月1日には沼田東小学校を分離独立させた。昭和25年10月には再び沼田小学校新校舎を増築した。児童数の驚くべき増加があり明治6年の創設時150余名から昭和15年には尋常科・高等科を合わせて2680名であった。

沼田小学校の名称変更の変遷については、明治7年の大手門内に沼田小学校と改名設置以来、明治14年に分校統合しての沼田小学校、明治17年利根第一小学校、明治19年4月1日利根第一尋常小学校とするも郡合併の影響で同敷地内に同4月3日には利根北勢多高等小学校が創設され、明治26年3月30日には利根第一尋常小学校内に高等小学校併設により沼田尋常高等小学校と改称して利根北勢多高等小学校は解散廃校となった(この廃校跡地に旧制沼田中学校の前身が入った)。明治41年義務教育延長で尋常科6年高等科2年に再編成されてその後昭和16年4月1日よりは沼田国民学校に改称、戦後の昭和22年4月1日より6-3-3制の実施で再び沼田小学校と改称しかつ小学校後援会が廃止されてPTAに改称設置された。なお、同窓会は明治27年より、子守学校は明治29年より、明治33年より裁縫専修科(裁縫学校→女子実業補習学校と改称)が、青年夜学会が明治40年より開始された。

(参考:沼田町史、沼田市史)

旧制沼田中学校:

高等小学校卒業後には前橋の群馬県尋常中学に行ける者は少なく、一方東京京都へ遊学する者も少なくなく、郡内での中等教育機関の必要性を痛感した有志により利根北勢多高等小学校廃校跡地に育材館の創設願いが県に提出されて明治26年4月15日育材館が設立認可された。

初め私立として申請認可されたが、明治29年5月25日には組合設立学校(沼田町外16ケ村組合設立学校)となりまもなく利根学校と改称して同29年9月2日には中山克己が利根学校長(月俸40円、後の初代沼中校長)として就任した(県会には既に分校化予算の話が出ていた)。明治30年1月10日には澤柳政太郎群馬県尋常中学校校長らが視察に来ている(澤柳は後の文部次官)。文部省の正式の許可も得て明治30年4月1日より群馬県尋常中学校利根分校となった。明治32年の中学校令で尋常中学校を中学校と尋常を削除しかつ分校を1校のみとすると決められたために6分校(高崎・富岡・太田・安中・藤岡・利根)のうち利根分校は残り外は独立して名称も群馬県立前橋中学校利根分校となった(明治34年4月から道府県立、郡立、市町村立、私立等の文字を追加すべきとされた)。本校分校問題は県費用の面でその後も続き4本校3分校となったりしたが、利根分校は明治45年4月になり独立中学として決定されて群馬県立沼田中学校となった。

(参考:沼高70年史、沼高百年史)

群馬県師範学校:

明治5年学制発布で教師養成のために、明治6年2月に第一次群馬県の小学教員伝習所が前橋の旧藩校跡に設立され(明治5年11月22日設立の一番小学校(厩橋学校)内に設立)、同年6月には熊谷県発足で本庄の安養院境内に移転し暢発学校と改称(本庄学校)、更に同年11月には熊谷の高城神社境内に移転した(熊谷学校)。明治9年第二次群馬県発足で同年9月高崎の興禅寺境内に移転して群馬県師範学校と改称され、同10月には前橋龍海院境内に移転した。明治11年新校舎が前橋曲輪町に落成。明治19年師範学校令で群馬県尋常師範学校と改称、明治31年師範教育令で群馬県師範学校と改称、大正元年に安中に第二師範学校ができたために前橋は群馬県第一師範学校と改称、大正2年には第一第二学校合併で再び群馬県師範学校と改称、昭和17年群馬県師範学校・群馬県女子師範学校(明治34年独立設立済)を統合して官立群馬師範学校を設置し男子部・女子部を置いた。昭和24年新制群馬大学となり2年後に旧制群馬師範学校は廃止された。

蒼新好(あおによし)小学校:

明治5年学制発布により奈良村もいわゆる寺子屋はなくなり代わりに明治7年12月1日左部善兵衛の長屋で開校、翌明治8年3月公立(私立か)学校としての設立伺いを楫取県令に提出、明治9年奈良正円寺(しょうえんじ)に移り、明治30年には奈良居平(いだいら)に新校舎新築した。この間に校名は明治17年小学校令で奈良尋常小学校、明治20年には再び蒼新好小学校(但し下発知(しもほっち)尋常小学校の分校扱い)となり、明治22年には南池田尋常小学校と改称された。明治37年発知新田(ほっちしんでん)に池田高等小学校が新築されて明治41年からは尋常科6年・高等科2年の義務教育制となり名称も池田尋常高等小学校南分教場(ぶんきょうじょう)と改称された。大正5年には東分校(ひがしぶんこう)に改称、昭和16年には池田村国民学校東分教場と改称、昭和22年6-3-3制義務教育の発布で池田小中学校となり、昭和29年からは沼田市立池田小学校の東分校と再び改称された。

なお、蒼新好学校の校名の言われは万葉集の歌にあるように奈良の枕詞からとったものという(あおによし ならのみやこは さくはなの におうがごとくいまさかりなり ー 太宰少弐小野老朝臣)。 (参考:「池田村史」、「蒼新好」)

(2024/1/15追記:池田小学校記録では明治7年12月1日開校となっているようであるが、楫取群馬県令への公文書では「蒼新好小学校学事現況 明治13年9月25日」にて明治7年1月8日開校となっている。かつ授業料は無し、寄付金によるとなっている。また同年同日の県令宛の「蒼新好小学校設立届書」では明治12年の教育令で学区制が廃止されたので公立小学校となす、となっている。公文書を優先すれば、蒼新好小学校開校は明治7年1月8日であり学区制を廃した公立小学校化は明治13年ということになる。―「蒼新好」による。なお蒼新好小学校開校が明治7年12月1日との記録があるもこれは学区制の発知小学校設置の地が下発知観音寺から中発知に移り同時に中発知の発知小学校と奈良の蒼新好小学校の二校に明治7年12月1日に分かれたことによると思われる。奈良・下発知・秋塚3カ村が協力設立した小学校になったのはこの時である)

沼田尋常小学校:

明治5年の学制発布により沼田町においても小学校を翌年6月28日に創設した(人民を等しく学に就かしめるため邑に不学の戸なく家に不学の人無からしめんことを期す―学制)。明治6年6月28日に倉内小学校・坊新田小学校が設置され翌年1月火災で坊新田学校が焼失し倉内小学校に一時合併、同7年3月に沼田小学校を大手門内に設置し大部分の生徒は沼田小学校に移った。倉内小学校・沼田小学校両校児童は計150余人であった。初期には校長はいなくて区長が管理していた。教員はできたばかりの教員伝習学校(厩学校)に明治6年3月~5月の60日間の速成講習の募集に応じ教科の伝習を終わって帰り授業を担当した。並行して出来たばかりの暢発学校に入学卒業して正規の訓導資格を得た久米・小倉・正木の三氏が明治8年に戻り、近郷の小学校の巡回授業をしたという。児童の増加により明治9年には材木町に分校(柴田屋学校)・原新町分校を置き明治13年には沼田小学校本校を拡張し分校を統合して更に翌明治14年10月には倉内小学校を沼田小学校倉内分校として沼田小学校に統一した(沼田学校とも称した)。明治17年には第123学区利根第一小学校と改称(明治12年教育令の学区制廃止後に拘わらず徹底していない証拠)、明治19年12月には2階建の新校舎が竣工した。その後も明治23年・28年・40年・大正8年・昭和11年と増築を重ねたが昭和19年11月出火して一部焼失称して仮校舎を榛名神社等に借り受け戦後の昭和24年10月1日には沼田東小学校を分離独立させた。昭和25年10月には再び沼田小学校新校舎を増築した。児童数の驚くべき増加があり明治6年の創設時150余名から昭和15年には尋常科・高等科を合わせて2680名であった。

沼田小学校の名称変更の変遷については、明治7年の大手門内に沼田小学校と改名設置以来、明治14年に分校統合しての沼田小学校、明治17年利根第一小学校、明治19年4月1日利根第一尋常小学校とするも郡合併の影響で同敷地内に同4月3日には利根北勢多高等小学校が創設され、明治26年3月30日には利根第一尋常小学校内に高等小学校併設により沼田尋常高等小学校と改称して利根北勢多高等小学校は解散廃校となった(この廃校跡地に旧制沼田中学校の前身が入った)。明治41年義務教育延長で尋常科6年高等科2年に再編成されてその後昭和16年4月1日よりは沼田国民学校に改称、戦後の昭和22年4月1日より6-3-3制の実施で再び沼田小学校と改称しかつ小学校後援会が廃止されてPTAに改称設置された。なお、同窓会は明治27年より、子守学校は明治29年より、明治33年より裁縫専修科(裁縫学校→女子実業補習学校と改称)が、青年夜学会が明治40年より開始された。

(参考:沼田町史、沼田市史)

旧制沼田中学校:

高等小学校卒業後には前橋の群馬県尋常中学に行ける者は少なく、一方東京京都へ遊学する者も少なくなく、郡内での中等教育機関の必要性を痛感した有志により利根北勢多高等小学校廃校跡地に育材館の創設願いが県に提出されて明治26年4月15日育材館が設立認可された。

初め私立として申請認可されたが、明治29年5月25日には組合設立学校(沼田町外16ケ村組合設立学校)となりまもなく利根学校と改称して同29年9月2日には中山克己が利根学校長(月俸40円、後の初代沼中校長)として就任した(県会には既に分校化予算の話が出ていた)。明治30年1月10日には澤柳政太郎群馬県尋常中学校校長らが視察に来ている(澤柳は後の文部次官)。文部省の正式の許可も得て明治30年4月1日より群馬県尋常中学校利根分校となった。明治32年の中学校令で尋常中学校を中学校と尋常を削除しかつ分校を1校のみとすると決められたために6分校(高崎・富岡・太田・安中・藤岡・利根)のうち利根分校は残り外は独立して名称も群馬県立前橋中学校利根分校となった(明治34年4月から道府県立、郡立、市町村立、私立等の文字を追加すべきとされた)。本校分校問題は県費用の面でその後も続き4本校3分校となったりしたが、利根分校は明治45年4月になり独立中学として決定されて群馬県立沼田中学校となった。

(参考:沼高70年史、沼高百年史)

群馬県師範学校:

明治5年学制発布で教師養成のために、明治6年2月に第一次群馬県の小学教員伝習所が前橋の旧藩校跡に設立され(明治5年11月22日設立の一番小学校(厩橋学校)内に設立)、同年6月には熊谷県発足で本庄の安養院境内に移転し暢発学校と改称(本庄学校)、更に同年11月には熊谷の高城神社境内に移転した(熊谷学校)。明治9年第二次群馬県発足で同年9月高崎の興禅寺境内に移転して群馬県師範学校と改称され、同10月には前橋龍海院境内に移転した。明治11年新校舎が前橋曲輪町に落成。明治19年師範学校令で群馬県尋常師範学校と改称、明治31年師範教育令で群馬県師範学校と改称、大正元年に安中に第二師範学校ができたために前橋は群馬県第一師範学校と改称、大正2年には第一第二学校合併で再び群馬県師範学校と改称、昭和17年群馬県師範学校・群馬県女子師範学校(明治34年独立設立済)を統合して官立群馬師範学校を設置し男子部・女子部を置いた。昭和24年新制群馬大学となり2年後に旧制群馬師範学校は廃止された。

NHKラジオ第2「こころをよむー『方言と日本のこころ』」を聞いていて ― 2023年08月09日

2023/8/6 アサブロ

NHKラジオ第2「こころをよむー『方言と日本のこころ』」を聞いていて、

朝ドラ「らんまん」の万太郎は小学校も出ていないのに英語の手紙をすらすら読める。すごい才能だ。モデル元の牧野富太郎もそんなに優秀だったのだろうかと思う一方、学校に出ていようがいまいがその心さえあれば人は目的を成就できるのだろう、とも思う。そうすると受け取り方・考え方の画一化を求める学校教育はむしろ害にもなっているのかもしれない。

日本の今に続く教育制度は明治時代に文部省専門学務局長の上田万年と同普通学務局長の澤柳政太郎によって構築されたが、その根底には国のアイデンティテーは国語の統一にあるとの認識があった故であった。渡欧してヨーロッパ各国がそれに悩み努力していることを上田万年が学んで帰ってきた。そして現れた結果が、日露戦争に勝った要因は日本の教育制度にあり、とイギリスに言わしめたことに表れた。これは換言すれば教育の画一化であり標準語制定でもあった。澤柳政太郎は教育の在り方についてもっと深い考察をしていたようであるが表面に出てきたことはそういうことである。

言葉は大事、考え方も受け取り方も大事、でも言葉が通じなくても江戸時代の鎖国時代には日本の周りに言葉が通じないロシア人やポルトガル・オランダ・イギリス・フランス・アメリカ等が我国の周りに出没していてそれなりの交渉をしていた事実がある。コミュニケーションは言葉が分からなくても成立するはずだ。そんなことをぼんやり考えながらその朝ドラを見ていた時に、NHK第2の澤村美幸氏の放送を偶々聞いた。

その時間帯のラジオは以前より朝の目覚ましに毎日ぼんやりとラジオを自動スイッチオンで聞いている。そしてたまたま上記の澤村美幸氏の『方言と日本の心』を聞いていて、はっ、とさせられた。平安時代の言葉の記録は国民の極一部の超エリート層しか文字を残せなかったという。奈良時代でも万葉集(780年頃成立)の東歌などで例外的には残っているとしても、当時の話し言葉は貴族の一部、住民の4万分の1が使った言葉しか残っていないという。我々はその偏った一面の歴史しか見ていない。言われてみればそうだった。そもそも日本に漢字が入ってきて記録を残せるようになったのは応神天皇16年(3-4世紀)の時からと言う。百済に亡命していた漢人の王仁が論語10巻と千字文1巻を応神天皇機に献上し漢字が初めて日本に公伝したと言われている。そして歴史記録がの残るようになった

それらの言葉について、読み書きができる一部の貴族たちの学者や僧侶が記録したものしか現代のわれわれは知ることが出来ない。一般庶民にも話し言葉はあったはずであるがその超エリート層が使う言葉に染まった人々の言葉に対して地方のいわゆる方言を比較した論考で、大変勉強になるお話である。早速テキストを購入した。

NHKラジオ第2「こころをよむー『方言と日本のこころ』」を聞いていて、

朝ドラ「らんまん」の万太郎は小学校も出ていないのに英語の手紙をすらすら読める。すごい才能だ。モデル元の牧野富太郎もそんなに優秀だったのだろうかと思う一方、学校に出ていようがいまいがその心さえあれば人は目的を成就できるのだろう、とも思う。そうすると受け取り方・考え方の画一化を求める学校教育はむしろ害にもなっているのかもしれない。

日本の今に続く教育制度は明治時代に文部省専門学務局長の上田万年と同普通学務局長の澤柳政太郎によって構築されたが、その根底には国のアイデンティテーは国語の統一にあるとの認識があった故であった。渡欧してヨーロッパ各国がそれに悩み努力していることを上田万年が学んで帰ってきた。そして現れた結果が、日露戦争に勝った要因は日本の教育制度にあり、とイギリスに言わしめたことに表れた。これは換言すれば教育の画一化であり標準語制定でもあった。澤柳政太郎は教育の在り方についてもっと深い考察をしていたようであるが表面に出てきたことはそういうことである。

言葉は大事、考え方も受け取り方も大事、でも言葉が通じなくても江戸時代の鎖国時代には日本の周りに言葉が通じないロシア人やポルトガル・オランダ・イギリス・フランス・アメリカ等が我国の周りに出没していてそれなりの交渉をしていた事実がある。コミュニケーションは言葉が分からなくても成立するはずだ。そんなことをぼんやり考えながらその朝ドラを見ていた時に、NHK第2の澤村美幸氏の放送を偶々聞いた。

その時間帯のラジオは以前より朝の目覚ましに毎日ぼんやりとラジオを自動スイッチオンで聞いている。そしてたまたま上記の澤村美幸氏の『方言と日本の心』を聞いていて、はっ、とさせられた。平安時代の言葉の記録は国民の極一部の超エリート層しか文字を残せなかったという。奈良時代でも万葉集(780年頃成立)の東歌などで例外的には残っているとしても、当時の話し言葉は貴族の一部、住民の4万分の1が使った言葉しか残っていないという。我々はその偏った一面の歴史しか見ていない。言われてみればそうだった。そもそも日本に漢字が入ってきて記録を残せるようになったのは応神天皇16年(3-4世紀)の時からと言う。百済に亡命していた漢人の王仁が論語10巻と千字文1巻を応神天皇機に献上し漢字が初めて日本に公伝したと言われている。そして歴史記録がの残るようになった

それらの言葉について、読み書きができる一部の貴族たちの学者や僧侶が記録したものしか現代のわれわれは知ることが出来ない。一般庶民にも話し言葉はあったはずであるがその超エリート層が使う言葉に染まった人々の言葉に対して地方のいわゆる方言を比較した論考で、大変勉強になるお話である。早速テキストを購入した。

明治時代の教育者石田勝太郎に関する新たな情報 ― 2023年06月07日

現沼田市生まれの明治時代の教育者石田勝太郎に関する新たな情報を頂きました(教育者・石田勝太郎とその時代 https://keyakinokaze.cocolog-nifty.com/rekishibooks/2023/05/post-af5d07.html )。

利根川源流調査に行っていたことなど初めて知りました。石田勝太郎と同年代で親戚関係にある左部彦次郎も利根川支流の片品川支流源流の皇海山方面に調査に入った記録が残っています。

足尾銅山の会社は坑木等で足尾側の山林を伐採し尽くしてからは群馬県側の山林の伐採にも手を付けていたため、渡良瀬川だけでなく利根川の氾濫にも繋がると問題意識を持った左部彦次郎によって現地踏査が行われました。今でも行くのに大変な奥深い山中ですがそこに一大部落が出現し、それは明治から昭和の時代まで続きました。忽然と出現し忽然と消えて行った村です。(《幻の集落 根利山の軌跡》群馬・栃木県境にかつて3千人以上の村

https://www.jomo-news.co.jp/articles/-/14674 )踏査についての左部彦次郎から田中正造への手紙も残っています。

(ブログの著者に感謝!)

利根川源流調査に行っていたことなど初めて知りました。石田勝太郎と同年代で親戚関係にある左部彦次郎も利根川支流の片品川支流源流の皇海山方面に調査に入った記録が残っています。

足尾銅山の会社は坑木等で足尾側の山林を伐採し尽くしてからは群馬県側の山林の伐採にも手を付けていたため、渡良瀬川だけでなく利根川の氾濫にも繋がると問題意識を持った左部彦次郎によって現地踏査が行われました。今でも行くのに大変な奥深い山中ですがそこに一大部落が出現し、それは明治から昭和の時代まで続きました。忽然と出現し忽然と消えて行った村です。(《幻の集落 根利山の軌跡》群馬・栃木県境にかつて3千人以上の村

https://www.jomo-news.co.jp/articles/-/14674 )踏査についての左部彦次郎から田中正造への手紙も残っています。

(ブログの著者に感謝!)

見取り騒動の永牢での拷問、その100年前の茂左衛門磔刑 ― 2023年01月15日

1782年の見取り騒動の永牢での拷問、その100年前の1682年将軍直訴での茂左衛門磔刑と真田改易に関して、

天明2(1782)年5月より利根沼田の見取り騒動の罪で50余人が捕縛され9人が入牢しそのうち3人が首謀者として永牢となった。その3人は村人達の陳情等で数年後には出牢したがうち2人は出牢1か月及び2カ月で死亡した。地元では毒を盛られていたとも言われているが事実は不明のままである。池田村史では「・・牢入者はその科によって15貫目の大石を以って、荒まきの上に人をのせ、その大石を胴づきにかけ責めけり、又水責めにもしけり、其の上重き科人には、ねつてつをつぎけり、実に地獄の如くなり・・」と記録されている。

利根沼田地方には一つも見つかっていない水牢が隣の吾妻地方には複数見つかっている。

1, 中之条町大字横尾1639、「百瀬の水牢跡」

2, 東吾妻町新巻1034 「池の薬師堂水牢跡」

へ行ってみた。

1,

「百瀬の水牢跡」

2,

「池の薬師堂水牢跡」

※ 吾妻地方東部には9か所水牢が見つかっていて、利根沼田地方には一つもないのは、真田支配以前の支配者の斎藤氏らによるものではないかと中之条史はしているようだ。

但し、『磔茂左衛門』著者の後閑祐次氏はその中で上記水牢等の他に判明しているものとして、利根の地にも「下久屋水牢」(利根郡利南村下久屋)があったとの言い伝えがあったと言っている。「・・年貢の納期は12月20日である。滞納者は酷寒水牢に追い込まれ、責苦の無知に泣く。八寒地獄とはこのことを言うのだろう。」と記している。

後閑祐次氏は伊賀守が幼少時代を過ごした小川古城館に近い村の旧家で幸い300年間火災にあわず古文書も一部残っており父の代から追究してきた茂左衛門に係る遺稿を整理発表することが自分に課せられた使命と思って本書を書いたと自序で述べている。

※※ いつの世でも憎しみの中での殺し合いは、残酷である。西欧でも生きながら人間の皮を剝ぎ椅子を作った等の残酷物語があるし、戦国時代は数千の敵の首を城の周りに並べたという話もある。明治維新の時でも刀が穢れるとの理由で尻の穴から竹槍を刺して殺したとの話もある。これは今の時代でも変わらない。そして支配者自体の問題だけではない。その取り巻き連中の「性悪的な忖度」を許してしまうことが拍車をかけるためである。つい最近の湾岸戦争の時代でも探せば映像が残っているはずである。現在進行形のウクライナ侵攻でもあるはずだ。だからみんなで仲良くなどとは全くの幻想である。大事なのは憎しみ合うのは避けられないとしても殺し合いにまで行かないような、呉越同舟の道を如何に探すか、こそが殺し合いに終止符を打ち共存できる唯一の道である。人の性悪説は総てではないがその側面は確かにあるので、それを抑止できるのは法による制限しかないと思う、宗教は駄目だ。 自分にとって正しいと思えるものが他人にとっても正しいと信じ込むこと自体が幻想であることを、哲学者ヴィトゲンシュタインが既に指摘している。

天明2(1782)年5月より利根沼田の見取り騒動の罪で50余人が捕縛され9人が入牢しそのうち3人が首謀者として永牢となった。その3人は村人達の陳情等で数年後には出牢したがうち2人は出牢1か月及び2カ月で死亡した。地元では毒を盛られていたとも言われているが事実は不明のままである。池田村史では「・・牢入者はその科によって15貫目の大石を以って、荒まきの上に人をのせ、その大石を胴づきにかけ責めけり、又水責めにもしけり、其の上重き科人には、ねつてつをつぎけり、実に地獄の如くなり・・」と記録されている。

利根沼田地方には一つも見つかっていない水牢が隣の吾妻地方には複数見つかっている。

1, 中之条町大字横尾1639、「百瀬の水牢跡」

2, 東吾妻町新巻1034 「池の薬師堂水牢跡」

へ行ってみた。

1,

「百瀬の水牢跡」

2,

「池の薬師堂水牢跡」

※ 吾妻地方東部には9か所水牢が見つかっていて、利根沼田地方には一つもないのは、真田支配以前の支配者の斎藤氏らによるものではないかと中之条史はしているようだ。

但し、『磔茂左衛門』著者の後閑祐次氏はその中で上記水牢等の他に判明しているものとして、利根の地にも「下久屋水牢」(利根郡利南村下久屋)があったとの言い伝えがあったと言っている。「・・年貢の納期は12月20日である。滞納者は酷寒水牢に追い込まれ、責苦の無知に泣く。八寒地獄とはこのことを言うのだろう。」と記している。

後閑祐次氏は伊賀守が幼少時代を過ごした小川古城館に近い村の旧家で幸い300年間火災にあわず古文書も一部残っており父の代から追究してきた茂左衛門に係る遺稿を整理発表することが自分に課せられた使命と思って本書を書いたと自序で述べている。

※※ いつの世でも憎しみの中での殺し合いは、残酷である。西欧でも生きながら人間の皮を剝ぎ椅子を作った等の残酷物語があるし、戦国時代は数千の敵の首を城の周りに並べたという話もある。明治維新の時でも刀が穢れるとの理由で尻の穴から竹槍を刺して殺したとの話もある。これは今の時代でも変わらない。そして支配者自体の問題だけではない。その取り巻き連中の「性悪的な忖度」を許してしまうことが拍車をかけるためである。つい最近の湾岸戦争の時代でも探せば映像が残っているはずである。現在進行形のウクライナ侵攻でもあるはずだ。だからみんなで仲良くなどとは全くの幻想である。大事なのは憎しみ合うのは避けられないとしても殺し合いにまで行かないような、呉越同舟の道を如何に探すか、こそが殺し合いに終止符を打ち共存できる唯一の道である。人の性悪説は総てではないがその側面は確かにあるので、それを抑止できるのは法による制限しかないと思う、宗教は駄目だ。 自分にとって正しいと思えるものが他人にとっても正しいと信じ込むこと自体が幻想であることを、哲学者ヴィトゲンシュタインが既に指摘している。

「(日中半世紀 未完の正常化)・・朝日新聞2022年7月19日」を読んで、 ― 2022年07月26日

「(日中半世紀 未完の正常化)訪中2日目、角栄の直感 台湾問題、「言葉」による合意朝日新聞2022年7月19日」を読んで、

自分はポピュリズムの臭いがプンプンする朝日新聞は嫌いである。しかし拒否もしない。職場にあるので替えることなく継続購入もしているので朝日新聞は自然に目に入り拘りもしない、だから気になる記事があれば読む。

2022.7.19.朝刊第1~2面に1972年9月26日 田中角栄首相ら訪中時の日中関係の緊迫した場面が載っていた。古谷晃一氏の署名入り記事である。「言葉に合意」、「文学的表現でいこう」等の見出しが躍っていた。日中国交正常化交渉での北京釣魚台迎賓館でのエピソードである。交渉は難航し大平外相は食事ものどを通らず、田中首相は「私は死ぬ覚悟できている」と言ったという。当時は国交がなく事前交渉はできなかった中での交渉だったという。その7か月前にはニクソン大統領が日本の頭越しにいきなり中国訪問して米中共同声明を出していた。

周恩来は「戦争賠償問題は譲歩できても台湾問題をめぐる3原則は決して譲れない」と言ったという。日中の立場の違いは大きく、合意は出来ないかもしれないと暗澹たる雰囲気の中で大平外相は食事ものどを通らず痛ましかったとは側近の感想である。そんな中で結局は開き直り、「法律問題でいくから話がおかしくなる。文学的表現で行こう」となったという。窮すれば通ずで、良いアイデアだと読んでいて思った。(「台湾は中国の不可分の一部」とする中国の主張を日本は認める立場にはない。ただ、日本はこれを「理解し尊重する」)と日中共同声明に明記され、周恩来もその曖昧な表現を受け入れたという。日本にも留学していて互いの心情は理解していたであろう中で、小異を残して大同につくとした周恩来も土壇場で表現法を思いついた田中角栄ら日本の首脳も太っ腹であった証拠である。

一方台湾では現地大使館に日本刀を持った3人が入ってきて「日中国交正常化なんてやめさせろ、さもなくばお前をぶった切る」と言ったという。

これらによって日中国交正常化したが、日中共同声明のこの玉虫色の表現が、台湾問題等の未解決課題対立の火種を残したとこの記事は結んでいる。

火種を残したというならば、火種を残さない方法があるのならそれをも提示していただきたい、と読んでいてそう感じた。いつの世でも完璧になんてことはありえない。その都度最善を尽くして乗り越えていくのが実務者であり、学者と違うところだからである。

何が最善かは別として、それぞれの場で命を懸けたやり取りが行われていたことは確かのようだ。そしてその選択された道が善悪を超えた歴史となっていき、それはまた明治維新がそうであったように賊軍が官軍になっていくことでもある。歴史とはそういうものだと思う。

それにしても、明治時代より大戦前まで、同じような植民地政策で中国・朝鮮・台湾等近隣諸国には迷惑をかけているのにも関わらず(当時の人たちはその積りがなくとも結果としてはそうだったと思う)、台湾の日本に対する国民感情と中国・韓国の日本に対する国民感情があまりにも違うのは何故なのだろうか、といつも思うが答えが見つからない。

〇 (日中半世紀 未完の正常化)訪中2日目、角栄の直感 台湾問題、「言葉」による合意2022年7月19日 https://www.asahi.com/articles/DA3S15360466.html

〇 日中40年と記者交換 残された「小異」は今も(富澤 秀機)2012年10月 https://www.jnpc.or.jp/journal/interviews/24964

そもそも理性的に考えれば人間個々人が真の意味で心から分かり合えることは基本的にはない、たとえ親兄弟や子供であってもだ。哲学者ヴィトゲンシュタイン(1889-1951)がジャストローの絵(ウサギに見えるアヒルに見える)を使って説明したのはそういうことだと思う。言い換えれば個々人の心象風景は一人ひとり皆違っている。逆に言うと分かり合えたと幻想を抱きすぎると、次に待っているのは、その幻想と現実の衝突であり幻想の破綻である。極端になれば、感情のぶつかり合いや認知のすれ違いで殺し合いである。親しき中にも礼儀あり、はその警告である。小異を捨てて(残して)大同につく、も同じであろう。2500年前の孔子や釈迦の時代より理屈ではわかっていたことである。同じ2500年前の孫子の「呉越同舟」も分かり合えなくても最低限共存を図る、そのためには手を結ぶという意である。それでも人類はわかっちゃいるけどやめられない、と世界大戦までは同じ殺戮を繰り返していた。さすがに大戦以降は国同士の殺し合いは止めようと共通認識を持ったと思っていた。しかし、今回のウクライナ侵攻で覆ってしまった。

(2022.7.28.一部追加)。

自分はポピュリズムの臭いがプンプンする朝日新聞は嫌いである。しかし拒否もしない。職場にあるので替えることなく継続購入もしているので朝日新聞は自然に目に入り拘りもしない、だから気になる記事があれば読む。

2022.7.19.朝刊第1~2面に1972年9月26日 田中角栄首相ら訪中時の日中関係の緊迫した場面が載っていた。古谷晃一氏の署名入り記事である。「言葉に合意」、「文学的表現でいこう」等の見出しが躍っていた。日中国交正常化交渉での北京釣魚台迎賓館でのエピソードである。交渉は難航し大平外相は食事ものどを通らず、田中首相は「私は死ぬ覚悟できている」と言ったという。当時は国交がなく事前交渉はできなかった中での交渉だったという。その7か月前にはニクソン大統領が日本の頭越しにいきなり中国訪問して米中共同声明を出していた。

周恩来は「戦争賠償問題は譲歩できても台湾問題をめぐる3原則は決して譲れない」と言ったという。日中の立場の違いは大きく、合意は出来ないかもしれないと暗澹たる雰囲気の中で大平外相は食事ものどを通らず痛ましかったとは側近の感想である。そんな中で結局は開き直り、「法律問題でいくから話がおかしくなる。文学的表現で行こう」となったという。窮すれば通ずで、良いアイデアだと読んでいて思った。(「台湾は中国の不可分の一部」とする中国の主張を日本は認める立場にはない。ただ、日本はこれを「理解し尊重する」)と日中共同声明に明記され、周恩来もその曖昧な表現を受け入れたという。日本にも留学していて互いの心情は理解していたであろう中で、小異を残して大同につくとした周恩来も土壇場で表現法を思いついた田中角栄ら日本の首脳も太っ腹であった証拠である。

一方台湾では現地大使館に日本刀を持った3人が入ってきて「日中国交正常化なんてやめさせろ、さもなくばお前をぶった切る」と言ったという。

これらによって日中国交正常化したが、日中共同声明のこの玉虫色の表現が、台湾問題等の未解決課題対立の火種を残したとこの記事は結んでいる。

火種を残したというならば、火種を残さない方法があるのならそれをも提示していただきたい、と読んでいてそう感じた。いつの世でも完璧になんてことはありえない。その都度最善を尽くして乗り越えていくのが実務者であり、学者と違うところだからである。

何が最善かは別として、それぞれの場で命を懸けたやり取りが行われていたことは確かのようだ。そしてその選択された道が善悪を超えた歴史となっていき、それはまた明治維新がそうであったように賊軍が官軍になっていくことでもある。歴史とはそういうものだと思う。

それにしても、明治時代より大戦前まで、同じような植民地政策で中国・朝鮮・台湾等近隣諸国には迷惑をかけているのにも関わらず(当時の人たちはその積りがなくとも結果としてはそうだったと思う)、台湾の日本に対する国民感情と中国・韓国の日本に対する国民感情があまりにも違うのは何故なのだろうか、といつも思うが答えが見つからない。

〇 (日中半世紀 未完の正常化)訪中2日目、角栄の直感 台湾問題、「言葉」による合意2022年7月19日 https://www.asahi.com/articles/DA3S15360466.html

〇 日中40年と記者交換 残された「小異」は今も(富澤 秀機)2012年10月 https://www.jnpc.or.jp/journal/interviews/24964

そもそも理性的に考えれば人間個々人が真の意味で心から分かり合えることは基本的にはない、たとえ親兄弟や子供であってもだ。哲学者ヴィトゲンシュタイン(1889-1951)がジャストローの絵(ウサギに見えるアヒルに見える)を使って説明したのはそういうことだと思う。言い換えれば個々人の心象風景は一人ひとり皆違っている。逆に言うと分かり合えたと幻想を抱きすぎると、次に待っているのは、その幻想と現実の衝突であり幻想の破綻である。極端になれば、感情のぶつかり合いや認知のすれ違いで殺し合いである。親しき中にも礼儀あり、はその警告である。小異を捨てて(残して)大同につく、も同じであろう。2500年前の孔子や釈迦の時代より理屈ではわかっていたことである。同じ2500年前の孫子の「呉越同舟」も分かり合えなくても最低限共存を図る、そのためには手を結ぶという意である。それでも人類はわかっちゃいるけどやめられない、と世界大戦までは同じ殺戮を繰り返していた。さすがに大戦以降は国同士の殺し合いは止めようと共通認識を持ったと思っていた。しかし、今回のウクライナ侵攻で覆ってしまった。

(2022.7.28.一部追加)。

明治期の帝国大学予備門の成立過程について ― 2022年06月26日

メモ::(一部追加訂正)(更に補足追加 R7.1.7. )

東京(帝国)大学予備門の成立の経緯(学歴の権威付け、一高→東大の排他ルートが何時できたか?)

東京大学の初期の教官は「大臣よりも高い」俸給で雇われた欧米のお雇い外国人たちが占め、カリキュラムはヨーロッパの大学に倣い、教科書、授業、ノート、答案はすべて外国語という状態であった。このため、専門教育を受けるためには、まず、英語やドイツ語等の高い語学能力が不可欠であり、これを身につける予備教育機関として作られたのが大学予備門であった(旧制高等学校wikipedia)。

東京(帝国)大学の予備門の機能は東京開成学校の頃より未成熟ながらあった。大学の授業を外国語人が母国語でおしえていたためと思われる。日本語でも教える講師が導入されたのは文学部の日本文化の講師に日本人も入れたのが始まりという。東京開成学校は普通科3年と専門科3年で構成されていて予科としての普通科を卒業したのちに専門科に進んだ。この普通科(予科)への入学生は大半が英語学校卒業生であったという。東京開成学校の当時から専門科の講座を増やし専門大学として充実することを考えていたために、予科を分離独立させたいとの思惑があり、それは東京大学に移行後に徐々に実現していった。

明治9年の東京開成学校普通科への入学者は79人中75人が英語学校卒業生であった。しかもそのうち半分が東京英語学校からであったという。これは開成学校に地理的に近いというだけでなく東京英語学校の教育方針自体が開成学校への予備教育機関としての役割に的を絞っていたためという。

明治10年2月には東京開成学校も東京英語学校もその旨の伺書を文部省に提出して、同3月には東京英語学校が東京開成学校普通科を譲り受けて東京大学予備門を形成することになり同4月文部省付達第3号により法理文3学部の管轄下での東京大学付属「東京大学予備門」と改称し公的に成立した。東京医学校は東京大学になってからも独自の予科を持っていてなお暫く継続していく。

明治19年 第一次中学校令で高等中学校(第一~第五高)と尋常中学校(一府県一校を原則)が規定された。同年の帝国大学令で初期の東京大学が帝国大学と名称変更した。(東京)帝国大学予備門は一高へ移行し名称変更した。この時は一高はまだ学区制であった。

<明治19年3月から4月にかけて森有礼文部大臣は従前の「教育令」に代わり一連の「学校令」の勅令(師範学校令・小学校令・中学校令・帝国大学令など)を公布した。この帝国大学令で帝国大学を「大学院及分科大学ヲ以テ構成ス」(2条)として,大学院を学術技芸の蘊奥を考究する所とする一方,分科大学を学術技芸の理論および応用を教授する所と規定し,法科大学,医科大学,工科大学,文科大学,理科大学の5分科大学を規定した(10条)。明治22年に農科を加えた6分科となった(帝国大学法科大学・帝国大学医科大学・帝国大学工科大学・帝国大学文科大学・帝国大学理科大学・帝国大学農科大学の6分科大学)。>

明治27年 高等学校令で高等中学校を高等学校に名称変更した。

明治30年 一高の学区制が廃止されて全国から一高を受験できるようになった。同年帝国大学は東京帝国大学と名称変更(京都帝国大学ができたため)。かつ農科大学も組み入れて東京帝国大学六分科大学になった(井上馨文部大臣の初期の構想は東京帝国大学を研究中心の大学院大学と教育を担当する分科大学にする予定で六分科大学としたが元の帝国大学の基盤が既に強すぎてその後のその構想は実現できず逆に各地に帝国大学自体が増設されていった)。

明治31年9月からは東京帝国大学(法・理・文3学部のみ?)への入学資格者は旧制高等学校の大学予科の卒業生に限定されて、逆に一高卒業生は専攻に拘らなければそのまま帝国大学に入学できた。

明治32年 第二次中学校令で尋常中学校も中学校に改称された。

その後、大正7年の「大学令」公布及び大正8年の「帝国大学令」公布が、臨時教育会議の答申のもとに出されて、帝国大学は分科大学制から学部制に変わった。東京帝国大学農科大学の一部は後の農工大学・筑波大学等へ独立することになった。また大学令によってそれまでの官立大学=帝国大学であったものが官公私立大学にも大学令が適用されるようになった。第二次大戦後の昭和22年には廃止されて日本国憲法・教育基本法・学校教育法等により新たな教育制度になった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以下凡その経過:

・明治10(1877)年官立東京大学(東京開成学校専門科の法・理・文と東京医学校の4学部で構成)を新設。それと共に同年に東京開成学校普通科(予科)と東京英語学校を合併して官立東京大学予備門も形成された。

明治11(1878)年4月東京大学予備門の教則が制定されて修業年限は4年制、13歳以上、等になった。またこの時に文学部和漢学科への進学者を考慮して和漢学も科目に新設された。その後も改定は毎年のように試行錯誤しながら行われていく。旧制高校は3年制になったり7年制も許可されたりしていく。

・明治18年工芸学部(工学部)が出来て東京大学は5学部となった。

・明治19年第一次帝国大学令により帝国大学になり分科大学と大学院で構成されることになった(第二次は大正8年で分科大学を廃止して学部制とし大学院も創設した)。

また同年の第一次中学校令により尋常中学(5年)と高等中学(2年)が作られた。帝国大学予備門は第一高等中学校に分離独立改組され高等中学校に大学予備教育を委ねることになる。一高~五高まで初期は学区制であったが明治(1897)30年4月には学区制が撤廃され、学区に縛られることなく高等学校の受験が可能となった。

高等中学校では大学予備教育に特化した本科(2年)と専門科(3年但し医学部は4年)等が設置され、過渡期では本科に入るための予科(3年)・予科に入るための予科補充科(2年)も形成された(尋常中学5年相当)というが、間もなく明治29年には廃止されて尋常中学(5年制)が全国各地に急速に増設された。

・明治27年高等学校令により明治19年からの第一高等中学校は第一高等学校(後の東京大学教養学部)に名称変更されて、修業年限は2年から3年となり、かつ帝国大学予科に特化して位置付けられた。一高は明治23年から全寮制で学生自治制度が特色となった。倫理講堂には菅原道真と坂上田村麻呂の肖像画が掲げられていた。

明治32年第二次中学校令により「尋常中学校」から「中学校」に名称変更した。

前橋中学校は以前から師範学校内にあった群馬県中学校が明治34年に群馬県立前橋中学校となった。(この時点では尋常中学5年卒業後第一高等中学3年に入学か?帝国大学入学は更にその後か?)(鈴木貫太郎は明治10年に父親が楫取素彦県令の下で働くために群馬に転居したが群馬の教育が優れている故に一緒に連れてきたためだと母の従兄の平形義人さんが繰り返し言っていた。鈴木貫太郎は明治16年に群馬県中学校に入学した)。

・明治30年帝国大学が東京帝国大学に名称変更した(京都にも帝国大学が増設されたため)。同時に農科大学も組み入れて六分科大学になった。入学資格者には大学予備門卒業生からの者や尋常中学校卒業生など学歴レベルの違う学生たちが混在していて学生間の軋轢もあった?

・明治31年9月からは東京帝国大学への入学資格者を高等学校大学予科卒業生に限定した(法・理・文・医・工のみ?)。一高卒業生は専攻に拘らなければそのまま帝国大学に入学できた。そのため一高に入るための中学校更に小学校まで近隣施設に人気が集まっていった(旧制高校のない官立大学は旧制高校相当の大学予科を置いた、北海道帝国大学や外地の台北帝国大学等)。

( 参考文献: 東京大学予備門成立過程の研究

https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400005530.pdf )

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

(以下補足追加 R7.1.7. )

・明治元(1868)年 それまで既に幕府直轄の学問所の前身としてあった洋学中心の開成所・儒学中心の昌平黌・西洋医学中心の医学所の3つを官立の教育機関群としてそれぞれ指定し、開成学校・昌平学校・医学校と改称した。翌明治2年には大学校になった。

・明治4(1871)年廃藩置県とともに文部省設置し、大学校・中学校・小学校を管する職務とした。

・明治18(1885)年太政官制から内閣制度に変わったが文部省およびその職務はそのまま継続された。

<以下開成学校・昌平学校・医学校の沿革>

①開成学校: ペリー来航して洋学研究の必要性を痛感した幕府は1855年洋学所を開設し翌1856年に蕃所取調所(ばんしょとりしらべしょ)と改称→1862年洋書取調所→1863年開成所→明治元(1868)年開成学校→明治7(1874)年東京開成学校、と改称された。

②昌平黌(=昌平坂学問所): 江戸初期に家康が林羅山を登用し3代家光の時に土地を与えられて私塾として始まったのが起源である。1690年湯島聖堂或いは昌平坂聖堂と呼ばれた。1797年私塾から幕府直轄になり昌平坂学問所(=昌平黌)と呼称された。

③医学所: 長崎の蘭学や1722年8代将軍吉宗によって設立許可された小石川養生所をはじめ全国各地に医療所は既に散在していたが、1858年神田お玉が池に種痘所が設置され1860年に幕府直轄になりさらに1861年幕府直轄の医学所として設立された。1868年官立の医学校と改称。1869年官立大学校の一つとなった。

以上の3校が様々な変遷を経て後の、明治10年旧東京大学→明治19年帝国大学→昭和22年新東京大学、になっていく。

(参考: 文部科学省>学制百五十年史>第一編 近代教育制度の発足と拡充>第一章 近代教育制度の創始と整備 https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/1420041_00011.htm 。)

東京(帝国)大学予備門の成立の経緯(学歴の権威付け、一高→東大の排他ルートが何時できたか?)

東京大学の初期の教官は「大臣よりも高い」俸給で雇われた欧米のお雇い外国人たちが占め、カリキュラムはヨーロッパの大学に倣い、教科書、授業、ノート、答案はすべて外国語という状態であった。このため、専門教育を受けるためには、まず、英語やドイツ語等の高い語学能力が不可欠であり、これを身につける予備教育機関として作られたのが大学予備門であった(旧制高等学校wikipedia)。

東京(帝国)大学の予備門の機能は東京開成学校の頃より未成熟ながらあった。大学の授業を外国語人が母国語でおしえていたためと思われる。日本語でも教える講師が導入されたのは文学部の日本文化の講師に日本人も入れたのが始まりという。東京開成学校は普通科3年と専門科3年で構成されていて予科としての普通科を卒業したのちに専門科に進んだ。この普通科(予科)への入学生は大半が英語学校卒業生であったという。東京開成学校の当時から専門科の講座を増やし専門大学として充実することを考えていたために、予科を分離独立させたいとの思惑があり、それは東京大学に移行後に徐々に実現していった。

明治9年の東京開成学校普通科への入学者は79人中75人が英語学校卒業生であった。しかもそのうち半分が東京英語学校からであったという。これは開成学校に地理的に近いというだけでなく東京英語学校の教育方針自体が開成学校への予備教育機関としての役割に的を絞っていたためという。

明治10年2月には東京開成学校も東京英語学校もその旨の伺書を文部省に提出して、同3月には東京英語学校が東京開成学校普通科を譲り受けて東京大学予備門を形成することになり同4月文部省付達第3号により法理文3学部の管轄下での東京大学付属「東京大学予備門」と改称し公的に成立した。東京医学校は東京大学になってからも独自の予科を持っていてなお暫く継続していく。

明治19年 第一次中学校令で高等中学校(第一~第五高)と尋常中学校(一府県一校を原則)が規定された。同年の帝国大学令で初期の東京大学が帝国大学と名称変更した。(東京)帝国大学予備門は一高へ移行し名称変更した。この時は一高はまだ学区制であった。

<明治19年3月から4月にかけて森有礼文部大臣は従前の「教育令」に代わり一連の「学校令」の勅令(師範学校令・小学校令・中学校令・帝国大学令など)を公布した。この帝国大学令で帝国大学を「大学院及分科大学ヲ以テ構成ス」(2条)として,大学院を学術技芸の蘊奥を考究する所とする一方,分科大学を学術技芸の理論および応用を教授する所と規定し,法科大学,医科大学,工科大学,文科大学,理科大学の5分科大学を規定した(10条)。明治22年に農科を加えた6分科となった(帝国大学法科大学・帝国大学医科大学・帝国大学工科大学・帝国大学文科大学・帝国大学理科大学・帝国大学農科大学の6分科大学)。>

明治27年 高等学校令で高等中学校を高等学校に名称変更した。

明治30年 一高の学区制が廃止されて全国から一高を受験できるようになった。同年帝国大学は東京帝国大学と名称変更(京都帝国大学ができたため)。かつ農科大学も組み入れて東京帝国大学六分科大学になった(井上馨文部大臣の初期の構想は東京帝国大学を研究中心の大学院大学と教育を担当する分科大学にする予定で六分科大学としたが元の帝国大学の基盤が既に強すぎてその後のその構想は実現できず逆に各地に帝国大学自体が増設されていった)。

明治31年9月からは東京帝国大学(法・理・文3学部のみ?)への入学資格者は旧制高等学校の大学予科の卒業生に限定されて、逆に一高卒業生は専攻に拘らなければそのまま帝国大学に入学できた。

明治32年 第二次中学校令で尋常中学校も中学校に改称された。

その後、大正7年の「大学令」公布及び大正8年の「帝国大学令」公布が、臨時教育会議の答申のもとに出されて、帝国大学は分科大学制から学部制に変わった。東京帝国大学農科大学の一部は後の農工大学・筑波大学等へ独立することになった。また大学令によってそれまでの官立大学=帝国大学であったものが官公私立大学にも大学令が適用されるようになった。第二次大戦後の昭和22年には廃止されて日本国憲法・教育基本法・学校教育法等により新たな教育制度になった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以下凡その経過:

・明治10(1877)年官立東京大学(東京開成学校専門科の法・理・文と東京医学校の4学部で構成)を新設。それと共に同年に東京開成学校普通科(予科)と東京英語学校を合併して官立東京大学予備門も形成された。

明治11(1878)年4月東京大学予備門の教則が制定されて修業年限は4年制、13歳以上、等になった。またこの時に文学部和漢学科への進学者を考慮して和漢学も科目に新設された。その後も改定は毎年のように試行錯誤しながら行われていく。旧制高校は3年制になったり7年制も許可されたりしていく。

・明治18年工芸学部(工学部)が出来て東京大学は5学部となった。

・明治19年第一次帝国大学令により帝国大学になり分科大学と大学院で構成されることになった(第二次は大正8年で分科大学を廃止して学部制とし大学院も創設した)。

また同年の第一次中学校令により尋常中学(5年)と高等中学(2年)が作られた。帝国大学予備門は第一高等中学校に分離独立改組され高等中学校に大学予備教育を委ねることになる。一高~五高まで初期は学区制であったが明治(1897)30年4月には学区制が撤廃され、学区に縛られることなく高等学校の受験が可能となった。

高等中学校では大学予備教育に特化した本科(2年)と専門科(3年但し医学部は4年)等が設置され、過渡期では本科に入るための予科(3年)・予科に入るための予科補充科(2年)も形成された(尋常中学5年相当)というが、間もなく明治29年には廃止されて尋常中学(5年制)が全国各地に急速に増設された。

・明治27年高等学校令により明治19年からの第一高等中学校は第一高等学校(後の東京大学教養学部)に名称変更されて、修業年限は2年から3年となり、かつ帝国大学予科に特化して位置付けられた。一高は明治23年から全寮制で学生自治制度が特色となった。倫理講堂には菅原道真と坂上田村麻呂の肖像画が掲げられていた。

明治32年第二次中学校令により「尋常中学校」から「中学校」に名称変更した。

前橋中学校は以前から師範学校内にあった群馬県中学校が明治34年に群馬県立前橋中学校となった。(この時点では尋常中学5年卒業後第一高等中学3年に入学か?帝国大学入学は更にその後か?)(鈴木貫太郎は明治10年に父親が楫取素彦県令の下で働くために群馬に転居したが群馬の教育が優れている故に一緒に連れてきたためだと母の従兄の平形義人さんが繰り返し言っていた。鈴木貫太郎は明治16年に群馬県中学校に入学した)。

・明治30年帝国大学が東京帝国大学に名称変更した(京都にも帝国大学が増設されたため)。同時に農科大学も組み入れて六分科大学になった。入学資格者には大学予備門卒業生からの者や尋常中学校卒業生など学歴レベルの違う学生たちが混在していて学生間の軋轢もあった?

・明治31年9月からは東京帝国大学への入学資格者を高等学校大学予科卒業生に限定した(法・理・文・医・工のみ?)。一高卒業生は専攻に拘らなければそのまま帝国大学に入学できた。そのため一高に入るための中学校更に小学校まで近隣施設に人気が集まっていった(旧制高校のない官立大学は旧制高校相当の大学予科を置いた、北海道帝国大学や外地の台北帝国大学等)。

( 参考文献: 東京大学予備門成立過程の研究

https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400005530.pdf )

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

(以下補足追加 R7.1.7. )

・明治元(1868)年 それまで既に幕府直轄の学問所の前身としてあった洋学中心の開成所・儒学中心の昌平黌・西洋医学中心の医学所の3つを官立の教育機関群としてそれぞれ指定し、開成学校・昌平学校・医学校と改称した。翌明治2年には大学校になった。

・明治4(1871)年廃藩置県とともに文部省設置し、大学校・中学校・小学校を管する職務とした。

・明治18(1885)年太政官制から内閣制度に変わったが文部省およびその職務はそのまま継続された。

<以下開成学校・昌平学校・医学校の沿革>

①開成学校: ペリー来航して洋学研究の必要性を痛感した幕府は1855年洋学所を開設し翌1856年に蕃所取調所(ばんしょとりしらべしょ)と改称→1862年洋書取調所→1863年開成所→明治元(1868)年開成学校→明治7(1874)年東京開成学校、と改称された。

②昌平黌(=昌平坂学問所): 江戸初期に家康が林羅山を登用し3代家光の時に土地を与えられて私塾として始まったのが起源である。1690年湯島聖堂或いは昌平坂聖堂と呼ばれた。1797年私塾から幕府直轄になり昌平坂学問所(=昌平黌)と呼称された。

③医学所: 長崎の蘭学や1722年8代将軍吉宗によって設立許可された小石川養生所をはじめ全国各地に医療所は既に散在していたが、1858年神田お玉が池に種痘所が設置され1860年に幕府直轄になりさらに1861年幕府直轄の医学所として設立された。1868年官立の医学校と改称。1869年官立大学校の一つとなった。

以上の3校が様々な変遷を経て後の、明治10年旧東京大学→明治19年帝国大学→昭和22年新東京大学、になっていく。

(参考: 文部科学省>学制百五十年史>第一編 近代教育制度の発足と拡充>第一章 近代教育制度の創始と整備 https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/1420041_00011.htm 。)

最近のコメント