ヤブカンゾウ(八重のワスレグサ)が咲いていた。 ― 2025年07月24日

ヤブカンゾウ(八重のワスレグサ)が咲いていた。

遠くで見るとオニユリのような橙色の花が川原近くのママ(土手・叢)に咲いていた。

近寄って調べてみたらこれがヤブカンゾウ(藪萱草)で、別名ワスレグサ(忘れ草)とも言うという(一字違いだが勿忘草ワスレナグサとは全く別物である)。遠景ではニッコウキスゲやオニユリのような色をしていた。

このヤブカンゾウは食べるとおいしいという。離弁花のユリと違って合弁花である。咢はユリもヤブカンゾウもどちらにもないが咢は花弁様にどちらも変化しているという。ヤブカンゾウは一日花と言われ萎んで枯れた花と盛りの花が混在している。ヒガンバナが鱗茎で増えるようにヤブカンゾウも匍匐茎(地下茎)で増えていき種子を作れないので(3倍体のため)、周りの全ての個体はクローン体であるゆえ遺伝的に全て同じものであり、他地域に拡がっているのはヒトの手や洪水等による拡散のためという。

ヤブカンゾウの分類は「新エングラー体系」では旧ユリ科ススキノキ属→ススキノキ科→ツルボラン科ワスレグサ属と変遷し、「APG-Ⅳ体系/2016年」ではツルボラン科ワスレグサ属に分類されているという。新エンゲラー体系は従来からの形態に基づく分類体系で、APG体系はDNA遺伝情報に基づく分類でどちらも変遷してきているがAPG-Ⅳ(2016年)が最新と言う。

ワスレグサ属は一日花で種類が多く3万種以上あると言われ、分類体系も変化していて、ヤブカンゾウの仲間やニッコウキスゲの仲間もワスレグサ属にはいるという(ヤブカンゾウ・ノカンゾウ・ハマカンゾウ・トキワカンゾウ・ニシノハマカンゾウ・ヒメカンゾウ、および、ニッコウキスゲ・ユウスゲ・アサマキスゲ・エゾキスゲ・マンシュウキスゲなど)。 ヤブカンゾウなどのカンゾウ(萱草)はワスレグサとして万葉集にも既に謳われていて、中国原産とされている(定説ではない!)が有史以前より日本に既に帰化して生育していたという。

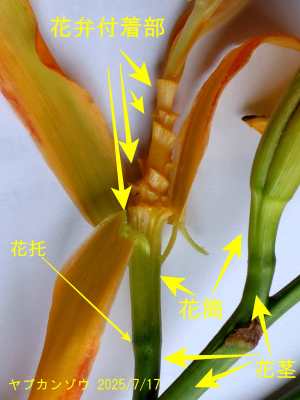

ワスレグサ属は合弁花で花筒が1-2cm長あるが、これは花冠筒だとされている(素人の自分には花冠筒/花托筒/咢筒の区別ができない)。ニッコウキスゲも同属で花冠筒とネットでは言われていたのでいつか確認してみたい。

各花茎と花との間の1-2cmの部分の所謂花筒は、花被弁との連続性からは花冠筒の特殊型と言えそうだ。合弁花との判断と整合性もある。つつじ等の花冠筒が中空であることから見れば充実性故の特殊型であるが、その特徴に言及したものはネット上では見つけられなかった。

また総状花序で下から上に順に咲いていく無限花序とされている(有限花序の散形花序という意見もある?)。自分がみた花も下方から萎んで行くので無限花序に見えた。蓮の花の托筒は定説のようだが一般的な托筒とは全く違うように見える。リンゴやイチゴの果実も花托が変化したものと言う。

落花は花筒と花茎の間で起こる。

参考にユリの花と比較してみた。

遠くで見るとオニユリのような橙色の花が川原近くのママ(土手・叢)に咲いていた。

近寄って調べてみたらこれがヤブカンゾウ(藪萱草)で、別名ワスレグサ(忘れ草)とも言うという(一字違いだが勿忘草ワスレナグサとは全く別物である)。遠景ではニッコウキスゲやオニユリのような色をしていた。

このヤブカンゾウは食べるとおいしいという。離弁花のユリと違って合弁花である。咢はユリもヤブカンゾウもどちらにもないが咢は花弁様にどちらも変化しているという。ヤブカンゾウは一日花と言われ萎んで枯れた花と盛りの花が混在している。ヒガンバナが鱗茎で増えるようにヤブカンゾウも匍匐茎(地下茎)で増えていき種子を作れないので(3倍体のため)、周りの全ての個体はクローン体であるゆえ遺伝的に全て同じものであり、他地域に拡がっているのはヒトの手や洪水等による拡散のためという。

ヤブカンゾウの分類は「新エングラー体系」では旧ユリ科ススキノキ属→ススキノキ科→ツルボラン科ワスレグサ属と変遷し、「APG-Ⅳ体系/2016年」ではツルボラン科ワスレグサ属に分類されているという。新エンゲラー体系は従来からの形態に基づく分類体系で、APG体系はDNA遺伝情報に基づく分類でどちらも変遷してきているがAPG-Ⅳ(2016年)が最新と言う。

ワスレグサ属は一日花で種類が多く3万種以上あると言われ、分類体系も変化していて、ヤブカンゾウの仲間やニッコウキスゲの仲間もワスレグサ属にはいるという(ヤブカンゾウ・ノカンゾウ・ハマカンゾウ・トキワカンゾウ・ニシノハマカンゾウ・ヒメカンゾウ、および、ニッコウキスゲ・ユウスゲ・アサマキスゲ・エゾキスゲ・マンシュウキスゲなど)。 ヤブカンゾウなどのカンゾウ(萱草)はワスレグサとして万葉集にも既に謳われていて、中国原産とされている(定説ではない!)が有史以前より日本に既に帰化して生育していたという。

ワスレグサ属は合弁花で花筒が1-2cm長あるが、これは花冠筒だとされている(素人の自分には花冠筒/花托筒/咢筒の区別ができない)。ニッコウキスゲも同属で花冠筒とネットでは言われていたのでいつか確認してみたい。

各花茎と花との間の1-2cmの部分の所謂花筒は、花被弁との連続性からは花冠筒の特殊型と言えそうだ。合弁花との判断と整合性もある。つつじ等の花冠筒が中空であることから見れば充実性故の特殊型であるが、その特徴に言及したものはネット上では見つけられなかった。

また総状花序で下から上に順に咲いていく無限花序とされている(有限花序の散形花序という意見もある?)。自分がみた花も下方から萎んで行くので無限花序に見えた。蓮の花の托筒は定説のようだが一般的な托筒とは全く違うように見える。リンゴやイチゴの果実も花托が変化したものと言う。

落花は花筒と花茎の間で起こる。

参考にユリの花と比較してみた。

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://ku-wab.asablo.jp/blog/2025/07/24/9791065/tb

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。