人の心肺機能の予備能(余力)について、 ― 2021年02月03日

人の心肺機能の予備能(余力)について、

ー新型コロナの急変等に関連してー、

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミックの中で、今、自覚症状が乏しいまま病状が急変して自宅で死亡する人が多発している。急性間質性肺炎(臨床診断はARDS、組織診断はDAD)による酸素摂取能の低下なのか肺血栓塞栓症等循環障害による悪化なのか或いは別の機序なのか、そのメカニズムはなお五里霧中である。

体の中の酸素が足りないのに自覚症状が乏しい例がある事、いきなり悪化してきて死亡してしまう劇症例がある事、肺血栓塞栓症等循環障害、その他の多彩の病態が係わっている事、など病態のメカニズムについては未だ分からないことが多すぎる。それぞれの専門家の言うこともバラバラで、あるものは納得できてあるものは納得できない。

心肺機能が自分でも気付かずに生命限界を超えてしまっている例があるようなので、原点の心肺機能に返って改めて見直してみる。

肺も心臓も安静時の約20倍即ち約20 METSの酸素の肺からの取り込み能力及び血液を介する酸素運搬能力が健康な人間にはその余力がある。酸素消費量即ちエネルギー消費量の絶対値は個々人で違うのでその人の酸素消費量即ち酸素摂取量の測定は、安静時を1 METSとして運動により増大する酸素消費量をその倍数で表す。METS表も様々な工夫をした分かり易いものが世間にも流布している。安静時酸素消費量V'O2(フォントが無いのでVドットO2との意)の絶対値は自験例の手元の実測データでは衰弱者~健康人を含めると80~220~490 ml/min/bodyであり個々人の間には極端なバラツキある。

心肺機能の余力ないし予備力については、学問的には既に確立されていることであるが、自分の手持ちのデータであり20年以上前になり忘れそうなので、改めてここに纏めておくことにした。

安静時エネルギー消費量resting energy expenditure REEはO2 1ml=5calから導ける。1 METSは個人毎に大きく異なり手元の実測データでも上記のごとくであるが、これを1日当たりに換算すればREE(REE/day/body)は高齢者施設では凡そ550~1600 kcal/日である。現実にPEG栄養中の方は600kcal/日でも太ってくる方も中にはいる。 REEは基礎代謝量BMRより1.1~1.2倍大きく、BMRよりREEの方が臨床的には測定が容易であるので、臨床的にはREEを基にしたMETSでその人の運動強度を表す。

かつて衰弱したり在宅酸素療法をしている極めて心肺予備能力の乏しい人からトライアスロン等の鉄人レースに参加する常人を超えた心肺能力を持つ方まで希望があって検査をしたが、田舎の病院だからこそ出来たことである。病院群が専門分化してしまった今では一つの病院で多彩な例を経験できる時代ではなくなっている。

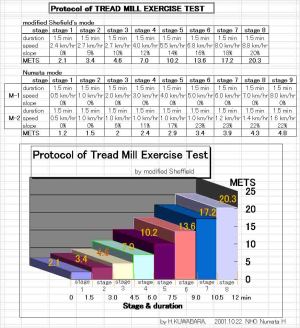

図1は20年以上前の自験例である。症例1は高校生であるが4.6 METSまでは心拍数は増えず1回拍出量増加のみで足りていることを示している。その後は運動強度に比例して心拍数も上昇するが検査設定上限になってもなお余力があった例であるが、念のために20.3 METSまでで終了とした。症例2は耐久レース出場につき可能の証明書が欲しいとのことでTMETを行った例であるが、やはり4.6 METSまでは心拍数増加は見られない。どちらも4.6 METSを超えるころから心拍数増加を伴うようになっている。症例5も同様である。症例2も症例3も20.3 METSを完遂していないが限界故なのかどうか記録がないので分からない。その他にも鉄人レースに参加するのでOKの診断書が欲しいと希望して行った例もあり、20 METSを超える余力を保持する者もいた。症例4は自分のデータであり17.2 METSが限界であったことを覚えている。体力には自信を持っていたが17.2 METSが限界であった。即ち運動耐用能Wmaxは17.2 METSと判定された。自信はあてにならない。 また、症例6のように10.2METSでも心拍数の増加が不良なのは要注意である。

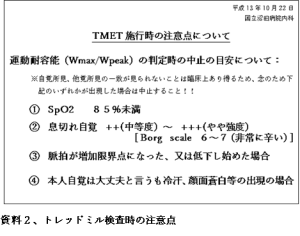

一方で、COPD等はSpO2測定を併用しながら検査をした。症例7はCOPDでBNPほぼ正常で肺性心はなかったが運動耐用能は3.4 METSと極めて不良であった。SpO2値は遅れて反応するので参考にはなるがこれのみに頼るのはむしろ危険であった。TMETの停止基準は資料2のごとく総合的に行う必要があった。

資料1はTMET(トレッドミル運動負荷検査)のプロトコールであるが、健康に近い例はmodified Shefieldモードで行ったが、運動耐用能が極めて悪い例はM-1ないしM-2モードで測定した。

心機能チェックで行った例では、本人はまだ大丈夫といいECG上の変化もあまり出ないのに顔面蒼白になったので念のために中止し、後日CABG手術に移行して事なきを得た例もあった。症例8はその例で3.4METSで既に顔色不良になったのに気づき中止したが3枝病変であった。

今は画像診断が進歩したのでTMETやSwan-Ganzカテ検査も必要なくなってこの方法による代謝分析は行わなくなったようだ。そういう意味では貴重な経験をしたと今では思っている。

聞くところによればオリンピック選手がメダルを取れるかどうかは、摂取エネルギー学的な立場から見ると8000kcal/日以上摂れるかどうかで判断できるとも言う、人生最終段階の経管栄養の人が600kcal/日でも腹壁脂肪が増加即ち肥ってくる方もいる、という事実はどちらも経験してみなければ理解しにくいのではないだろうか。ましてや延命処置の異なる欧米文化からは想像を遥かに超える論外の事実である。

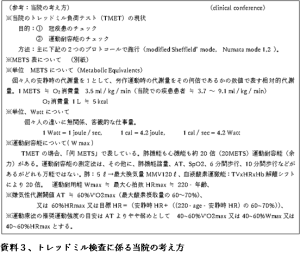

資料3、4はTMETを行う上で基本の考え方である。 ※METS表について、

新しい運動基準・運動指針『身体活動のメッツ(METs)表』(2007年12月12日更新「独立行政法人国立健康・栄養研究所」) https://www.nibiohn.go.jp/eiken/programs/pdf/mets.pdf の身体活動のメッツ(METs)表 によれば、

(7010) 1.0 不活動、安静テレビを見る:仰臥位(横になる)

(7011) 1.0 不活動、安静音楽観賞する(会話や読書はしない):仰臥位・覚醒

(7020) 1.0 不活動、安静静かに座ってテレビを見る

(7021) 1.0 不活動、安静静かに座る、座っての喫煙、映画鑑賞:座位

(7050) 1.0 不活動、安静書き物をする:リクライニング

(7060) 1.0 不活動、安静会話や電話:リクライニング

(7070) 1.0 不活動、安静読書:リクライニング

(7075) 1.0 不活動、安静瞑想する

(7030) 0.9 不活動、安静睡眠

※これらの表によれば安静の状況によっては、臥位でも座位でもエネルギー消費量は同じと捉えているが臥位と座位ではエネルギー消費は1.2倍違うというデータもある。ここでは細かいことには拘らず、1 METSは覚醒状態の安静臥位、又はリラックスしたリクライニング座位状態、という捉え方で良いと思っている。

この表によれば 安静睡眠=0.9 METS ≒ BMR ということになる。

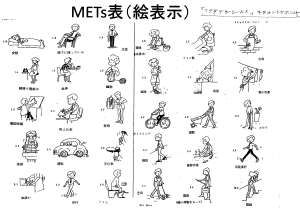

上記のような状況なので、20年以上昔のMETS表であり必ずしも正確ではないかも知れないが、直感的で分かり易い下記の表が便利だと思っている。

ー新型コロナの急変等に関連してー、

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミックの中で、今、自覚症状が乏しいまま病状が急変して自宅で死亡する人が多発している。急性間質性肺炎(臨床診断はARDS、組織診断はDAD)による酸素摂取能の低下なのか肺血栓塞栓症等循環障害による悪化なのか或いは別の機序なのか、そのメカニズムはなお五里霧中である。

体の中の酸素が足りないのに自覚症状が乏しい例がある事、いきなり悪化してきて死亡してしまう劇症例がある事、肺血栓塞栓症等循環障害、その他の多彩の病態が係わっている事、など病態のメカニズムについては未だ分からないことが多すぎる。それぞれの専門家の言うこともバラバラで、あるものは納得できてあるものは納得できない。

心肺機能が自分でも気付かずに生命限界を超えてしまっている例があるようなので、原点の心肺機能に返って改めて見直してみる。

肺も心臓も安静時の約20倍即ち約20 METSの酸素の肺からの取り込み能力及び血液を介する酸素運搬能力が健康な人間にはその余力がある。酸素消費量即ちエネルギー消費量の絶対値は個々人で違うのでその人の酸素消費量即ち酸素摂取量の測定は、安静時を1 METSとして運動により増大する酸素消費量をその倍数で表す。METS表も様々な工夫をした分かり易いものが世間にも流布している。安静時酸素消費量V'O2(フォントが無いのでVドットO2との意)の絶対値は自験例の手元の実測データでは衰弱者~健康人を含めると80~220~490 ml/min/bodyであり個々人の間には極端なバラツキある。

心肺機能の余力ないし予備力については、学問的には既に確立されていることであるが、自分の手持ちのデータであり20年以上前になり忘れそうなので、改めてここに纏めておくことにした。

安静時エネルギー消費量resting energy expenditure REEはO2 1ml=5calから導ける。1 METSは個人毎に大きく異なり手元の実測データでも上記のごとくであるが、これを1日当たりに換算すればREE(REE/day/body)は高齢者施設では凡そ550~1600 kcal/日である。現実にPEG栄養中の方は600kcal/日でも太ってくる方も中にはいる。 REEは基礎代謝量BMRより1.1~1.2倍大きく、BMRよりREEの方が臨床的には測定が容易であるので、臨床的にはREEを基にしたMETSでその人の運動強度を表す。

かつて衰弱したり在宅酸素療法をしている極めて心肺予備能力の乏しい人からトライアスロン等の鉄人レースに参加する常人を超えた心肺能力を持つ方まで希望があって検査をしたが、田舎の病院だからこそ出来たことである。病院群が専門分化してしまった今では一つの病院で多彩な例を経験できる時代ではなくなっている。

図1は20年以上前の自験例である。症例1は高校生であるが4.6 METSまでは心拍数は増えず1回拍出量増加のみで足りていることを示している。その後は運動強度に比例して心拍数も上昇するが検査設定上限になってもなお余力があった例であるが、念のために20.3 METSまでで終了とした。症例2は耐久レース出場につき可能の証明書が欲しいとのことでTMETを行った例であるが、やはり4.6 METSまでは心拍数増加は見られない。どちらも4.6 METSを超えるころから心拍数増加を伴うようになっている。症例5も同様である。症例2も症例3も20.3 METSを完遂していないが限界故なのかどうか記録がないので分からない。その他にも鉄人レースに参加するのでOKの診断書が欲しいと希望して行った例もあり、20 METSを超える余力を保持する者もいた。症例4は自分のデータであり17.2 METSが限界であったことを覚えている。体力には自信を持っていたが17.2 METSが限界であった。即ち運動耐用能Wmaxは17.2 METSと判定された。自信はあてにならない。 また、症例6のように10.2METSでも心拍数の増加が不良なのは要注意である。

一方で、COPD等はSpO2測定を併用しながら検査をした。症例7はCOPDでBNPほぼ正常で肺性心はなかったが運動耐用能は3.4 METSと極めて不良であった。SpO2値は遅れて反応するので参考にはなるがこれのみに頼るのはむしろ危険であった。TMETの停止基準は資料2のごとく総合的に行う必要があった。

資料1はTMET(トレッドミル運動負荷検査)のプロトコールであるが、健康に近い例はmodified Shefieldモードで行ったが、運動耐用能が極めて悪い例はM-1ないしM-2モードで測定した。

心機能チェックで行った例では、本人はまだ大丈夫といいECG上の変化もあまり出ないのに顔面蒼白になったので念のために中止し、後日CABG手術に移行して事なきを得た例もあった。症例8はその例で3.4METSで既に顔色不良になったのに気づき中止したが3枝病変であった。

今は画像診断が進歩したのでTMETやSwan-Ganzカテ検査も必要なくなってこの方法による代謝分析は行わなくなったようだ。そういう意味では貴重な経験をしたと今では思っている。

聞くところによればオリンピック選手がメダルを取れるかどうかは、摂取エネルギー学的な立場から見ると8000kcal/日以上摂れるかどうかで判断できるとも言う、人生最終段階の経管栄養の人が600kcal/日でも腹壁脂肪が増加即ち肥ってくる方もいる、という事実はどちらも経験してみなければ理解しにくいのではないだろうか。ましてや延命処置の異なる欧米文化からは想像を遥かに超える論外の事実である。

資料3、4はTMETを行う上で基本の考え方である。 ※METS表について、

新しい運動基準・運動指針『身体活動のメッツ(METs)表』(2007年12月12日更新「独立行政法人国立健康・栄養研究所」) https://www.nibiohn.go.jp/eiken/programs/pdf/mets.pdf の身体活動のメッツ(METs)表 によれば、

(7010) 1.0 不活動、安静テレビを見る:仰臥位(横になる)

(7011) 1.0 不活動、安静音楽観賞する(会話や読書はしない):仰臥位・覚醒

(7020) 1.0 不活動、安静静かに座ってテレビを見る

(7021) 1.0 不活動、安静静かに座る、座っての喫煙、映画鑑賞:座位

(7050) 1.0 不活動、安静書き物をする:リクライニング

(7060) 1.0 不活動、安静会話や電話:リクライニング

(7070) 1.0 不活動、安静読書:リクライニング

(7075) 1.0 不活動、安静瞑想する

(7030) 0.9 不活動、安静睡眠

※これらの表によれば安静の状況によっては、臥位でも座位でもエネルギー消費量は同じと捉えているが臥位と座位ではエネルギー消費は1.2倍違うというデータもある。ここでは細かいことには拘らず、1 METSは覚醒状態の安静臥位、又はリラックスしたリクライニング座位状態、という捉え方で良いと思っている。

この表によれば 安静睡眠=0.9 METS ≒ BMR ということになる。

上記のような状況なので、20年以上昔のMETS表であり必ずしも正確ではないかも知れないが、直感的で分かり易い下記の表が便利だと思っている。

最近のコメント